Le Règlement 17 et la gestion scolaire : un parcours difficile

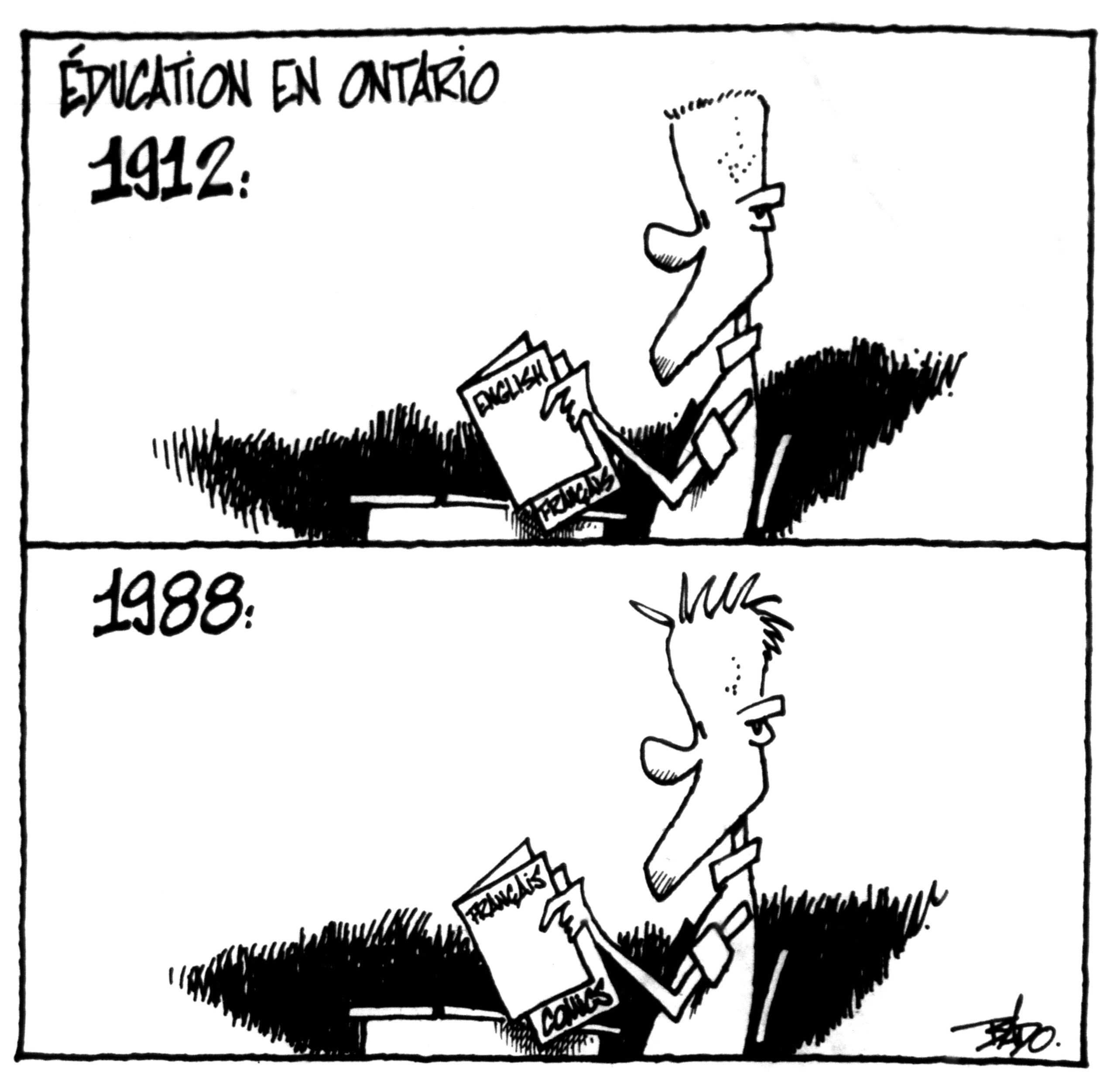

La lutte pour les droits scolaires en Ontario français s’est avérée ardue pour la communauté. En 1912, la crise du Règlement 17 menace grandement l’avenir des Franco-Ontariens. Ces derniers se relèveront plus fort, conscients de l’importance de leurs droits linguistiques pour la survie de leur communauté. Malgré le fait que le Règlement est mis de côté une quinzaine d’années plus tard, la lutte était loin d’être terminée.

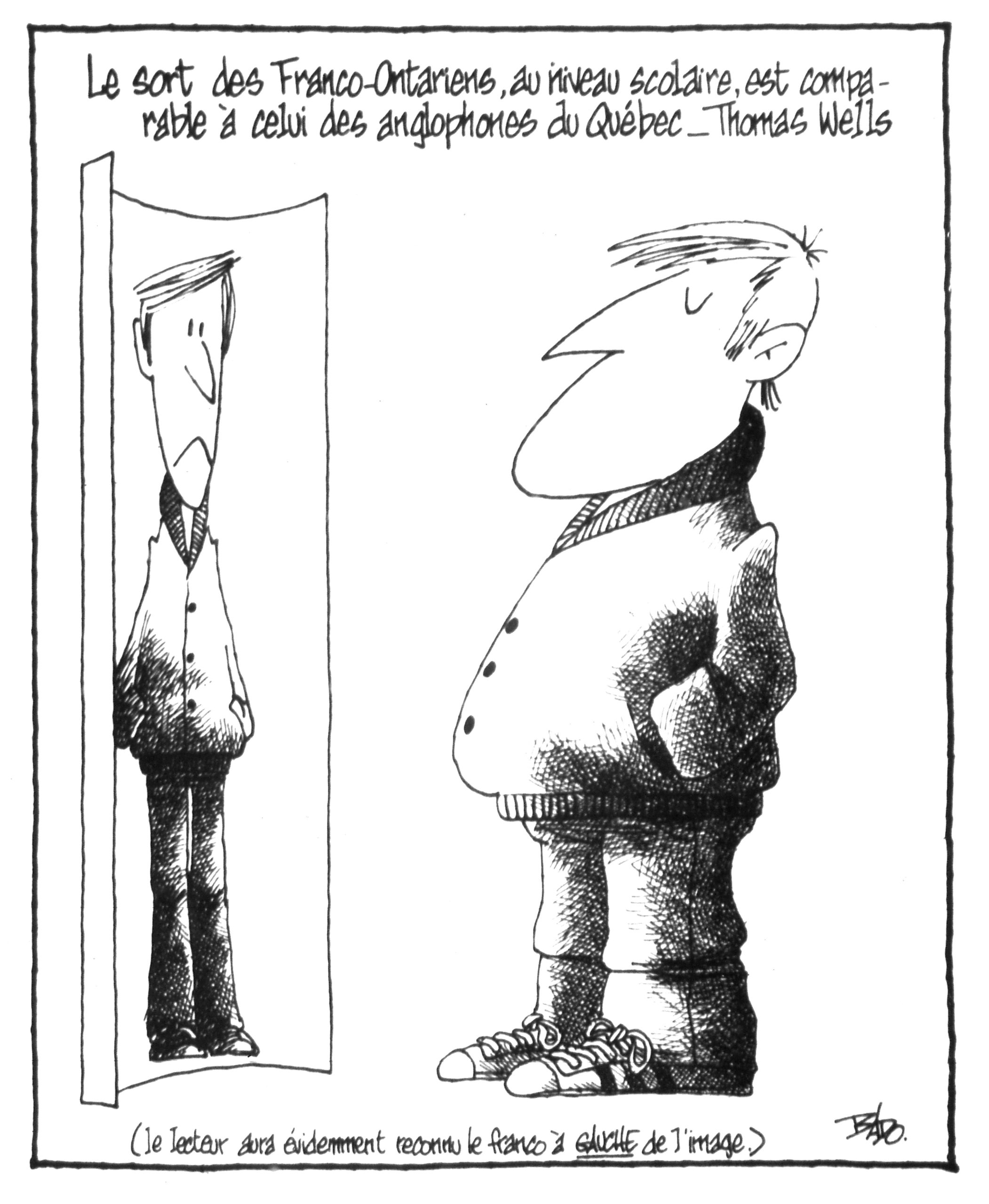

Dessin soulignant le 100e anniversaire de la résistance au Règlement 17 à l’école Guigues, à Ottawa.

Au milieu du 20e siècle, la Commission royale d’enquête sur l’éducation en Ontario (Commission Hope) publie un rapport qui met l’accent sur la nécessité du bilinguisme chez les élèves franco-ontariens. La Commission soutient aussi que l’enseignement en français devrait se limiter au niveau (cycle) primaire. Encore une fois, les Francos lèvent le bouclier. Face à la grogne, le gouvernement provincial abandonnera vite les recommandations de ce rapport.

Bette Stephenson, député et ministre de l’Éducation de l’Ontario de 1975 à 1987 (conservateur). Après une longue lutte judiciaire, on inaugure enfin l’école secondaire francophone Le Caron à Penetanghuishene.

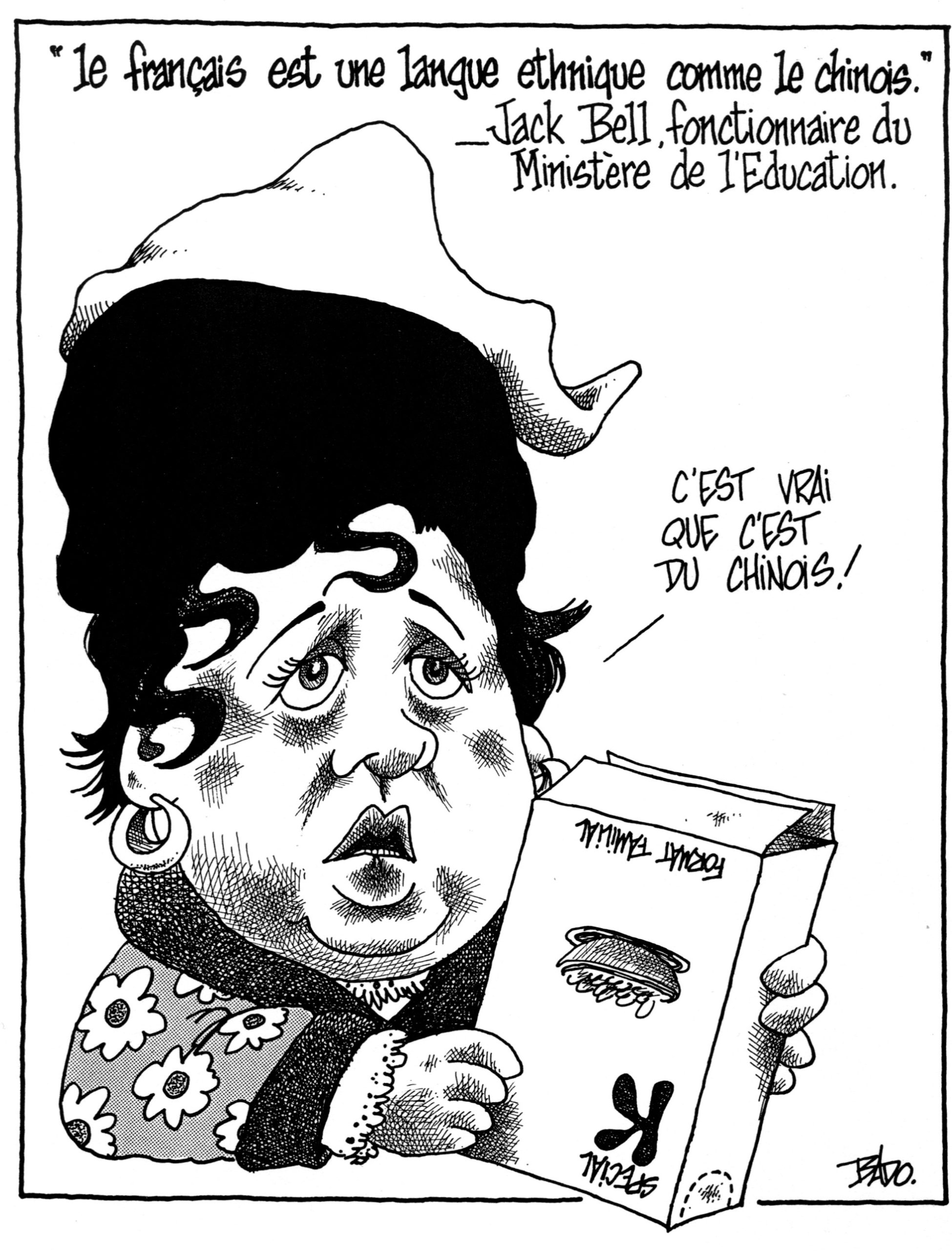

Bette Stephenson, député et ministre de l’Éducation de l’Ontario de 1975 à 1987 (parti conservateur). Dans une réforme du 2e cycle scolaire et des crédits obligatoires, un fonctionnaire du ministère de l’Éducation a affirmé que le français est une langue ethnique, comme le chinois.

En 1968, le gouvernement ontarien adopte la Loi 141, permettant l’établissement de classes et d’écoles de langue française au sein de conseils scolaires à majorité anglophone. Au cours des décennies qui suivent la création de cette loi, de nombreuses crises scolaires éclatent partout en Ontario, notamment à Sturgeon Falls (1971) et Penetanguishene (1980). Ces crises touchent principalement des régions où les Franco-Ontariens ne sont pas assez nombreux. Cela les oblige à lutter pour des écoles exclusivement françaises pour éviter d’être cantonnées à des écoles bilingues où le risque d’assimilation est beaucoup plus élevé.

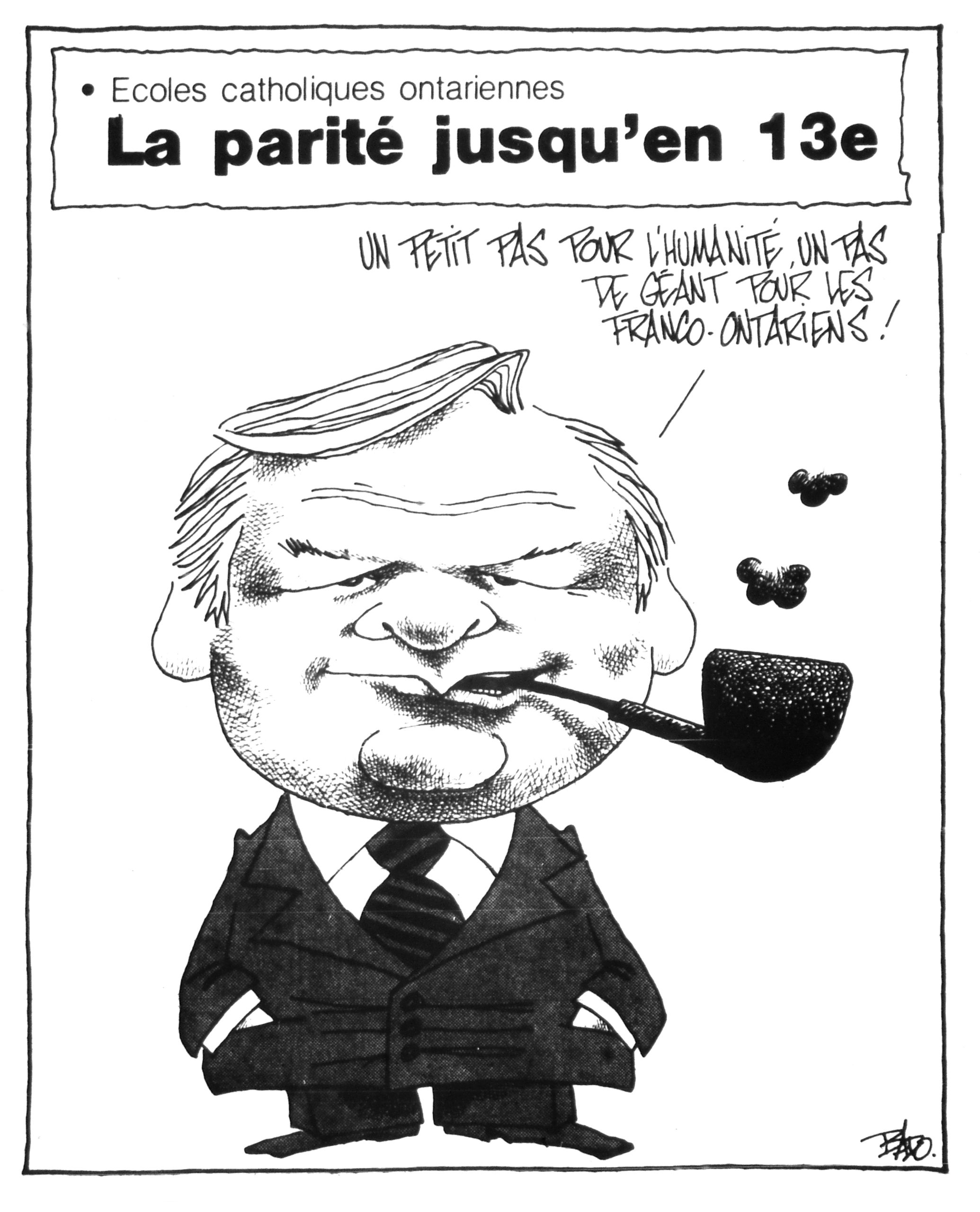

Le 12 juin 1984, le gouvernement ontarien dépose un projet de loi qui étend les subventions aux 11e, 12e et 13e années des écoles catholiques de la province. Auparavant, les subventions s’arrêtaient au niveau de la 10e année.

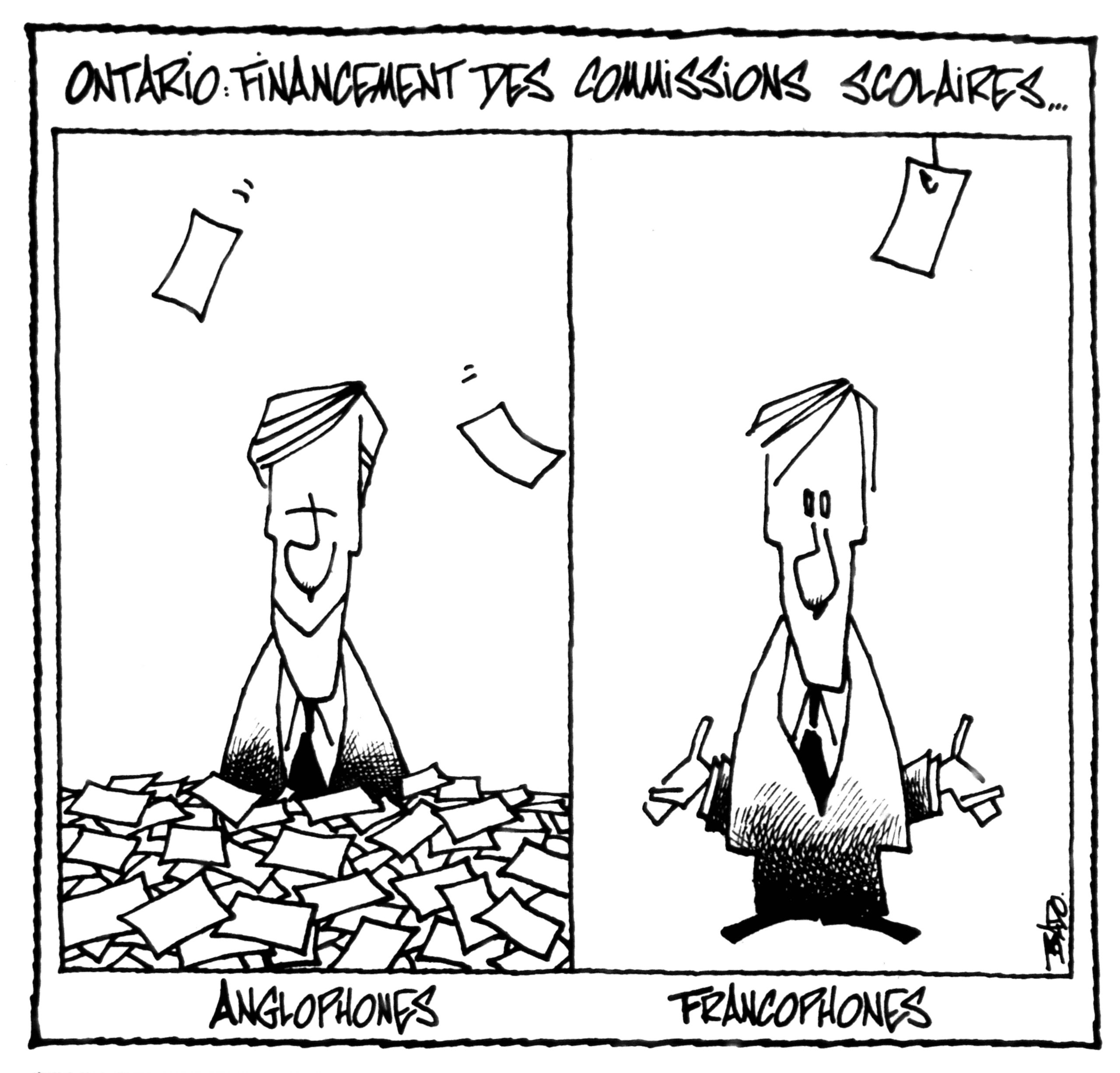

En 1982, à la suite de l’enchâssement des droits linguistiques des minorités de langues officielles à la Charte canadienne, plusieurs causes se rendent devant les tribunaux. Elles s’appuient sur les clauses en matière d’éducation pour les minorités linguistiques de langues officielles au Canada. En 1984, la Cour de l’Ontario en arrive même à la conclusion que les Franco-Ontariens ont droit à une plus grande autonomie dans la gestion de leurs écoles. Pour satisfaire cette nouvelle réalité, le gouvernement ontarien adopte, en 1986, la Loi 75. Cette loi permet la création de sections de langue française au sein des conseils scolaires à majorité anglophone. Malgré tout, le mécontentement persiste et le recours aux tribunaux se poursuit pour faire valoir les droits scolaires de la minorité francophone.

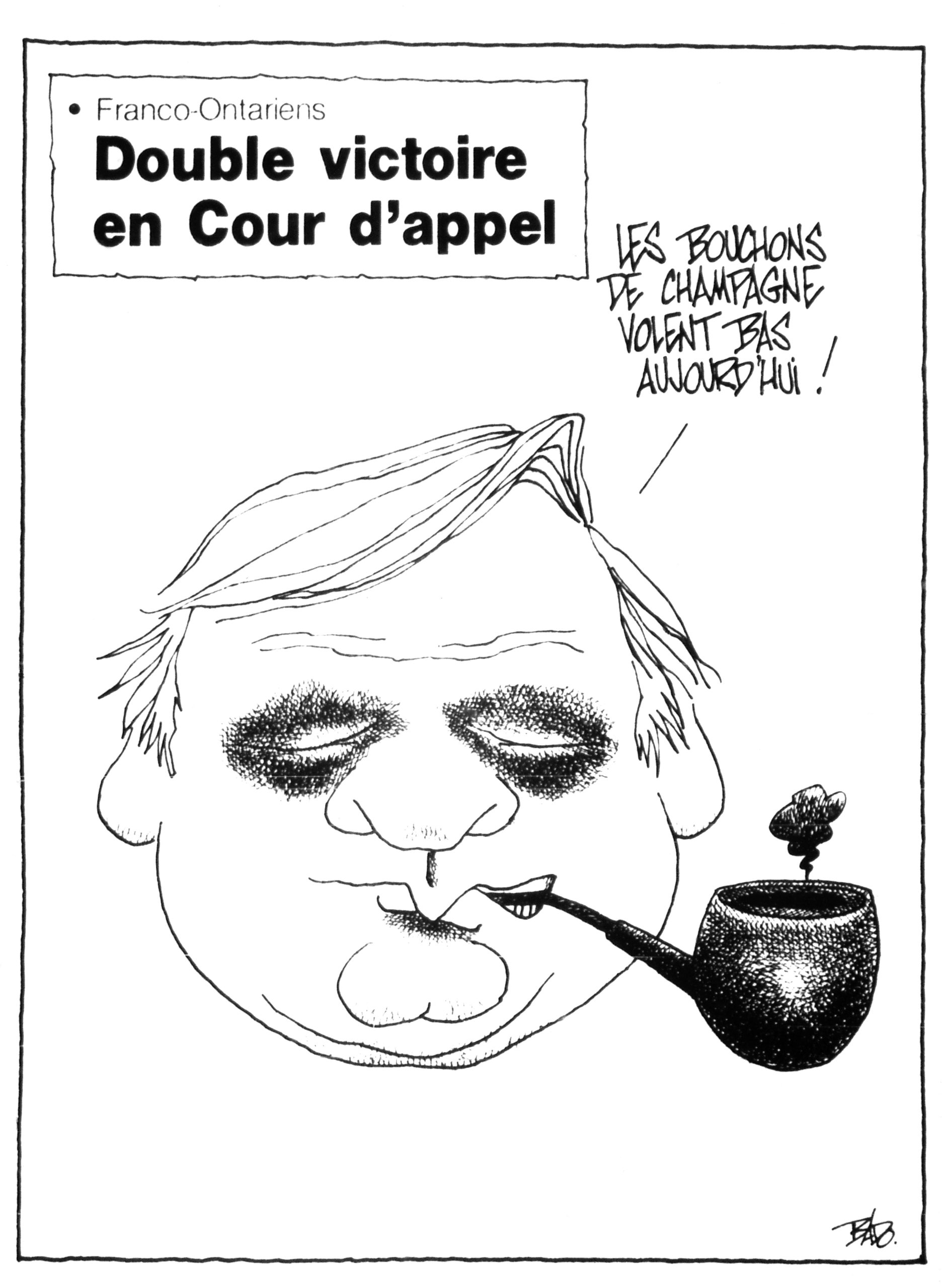

Les Franco-Ontariens gagnent à la Cour d’appel de l’Ontario, qui reconnaît leurs droits à une éducation dans leur langue et le droit de gérer leurs propres établissements scolaires.

Le gouvernement ontarien tente de se soustraire du jugement de la Cour suprême de l’Ontario sur la représentation scolaire des francophones.

Finalement, c’est à la fin de 1997 que le gouvernement ontarien adopte la Loi 104, qui accorde aux Franco-Ontariens la pleine gestion scolaire. Cette Loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. Elle met également en branle la création de 12 conseils scolaires (huit catholiques et quatre publics) sur l’ensemble du territoire ontarien.

Naissance du premier conseil scolaire de langue française de l’Ontario en décembre 1988. Un grand chemin fut parcouru depuis l’adoption du règlement 17 qui interdisait l’enseignement en français en 1912.

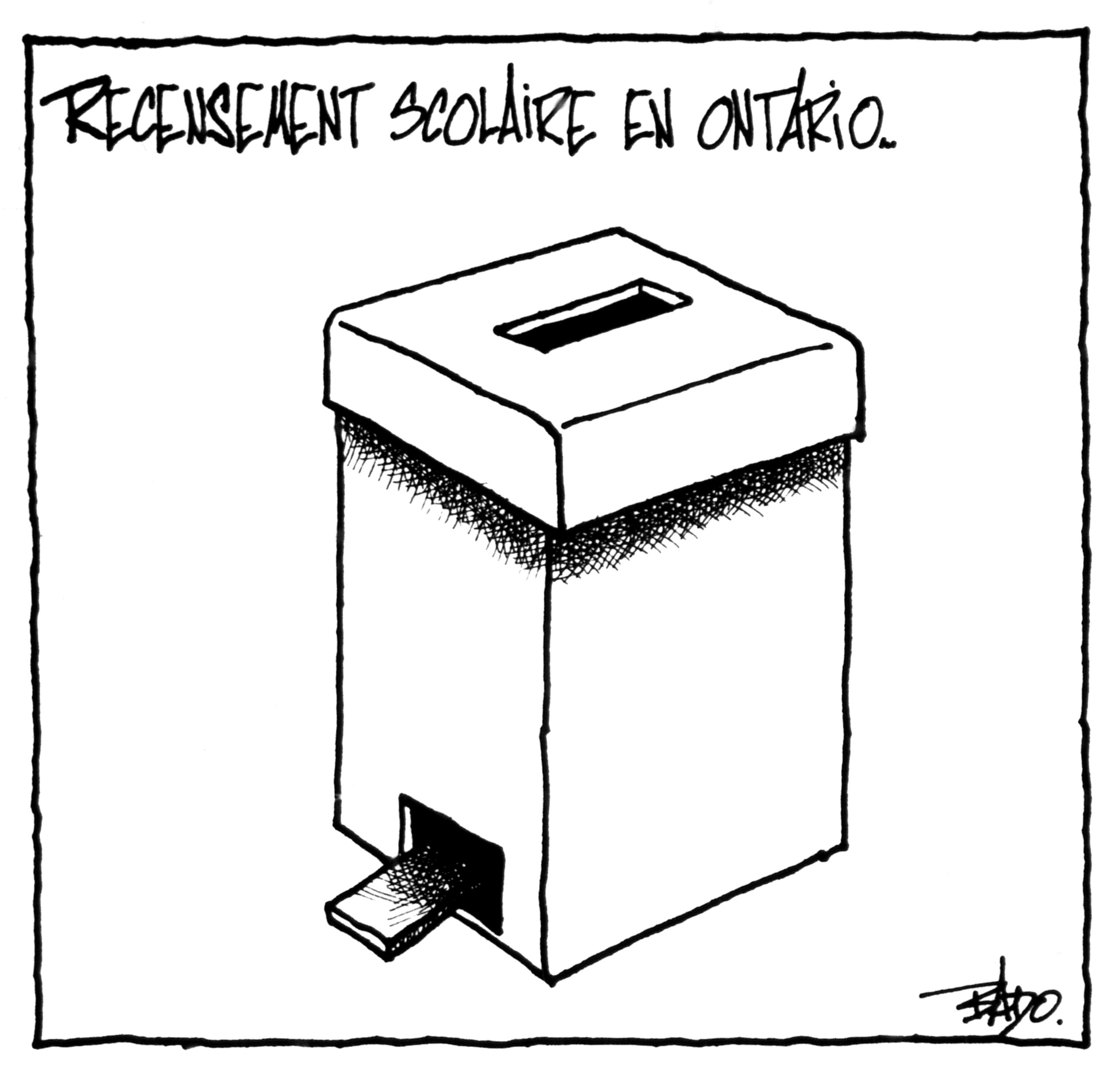

Le recensement scolaire de 1991 désavantage les statistiques en lien avec le financement des commissions scolaires francophones. En effet, les nouveaux arrivants ne peuvent s’identifier comme contribuable francophone et ainsi augmenter le financement du réseau scolaire francophone.