La grande histoire du bilinguisme au Canada

L’histoire du bilinguisme au Canada est une histoire longue et complexe. Avant l’arrivée des Européens, les Premiers Peuples parlaient des dizaines de langues et de dialectes différents. Avec l’arrivée des Français et le développement de la Nouvelle-France, le français s’étend en Amérique du Nord, de l’Acadie en Louisiane. La conquête de 1760 change les rapports de forces. L’Amérique du Nord devient britannique. Même si les nouveaux dirigeants sont Anglais, la population de ce qu’allait devenir le Canada demeure très largement francophone malgré un désir avoué des autorités britanniques d’assimiler les Canadiens. Fait inusité : la langue des communications internationales de l’époque est le français, l’élite britannique en poste dans la Province of Quebec est largement bilingue.

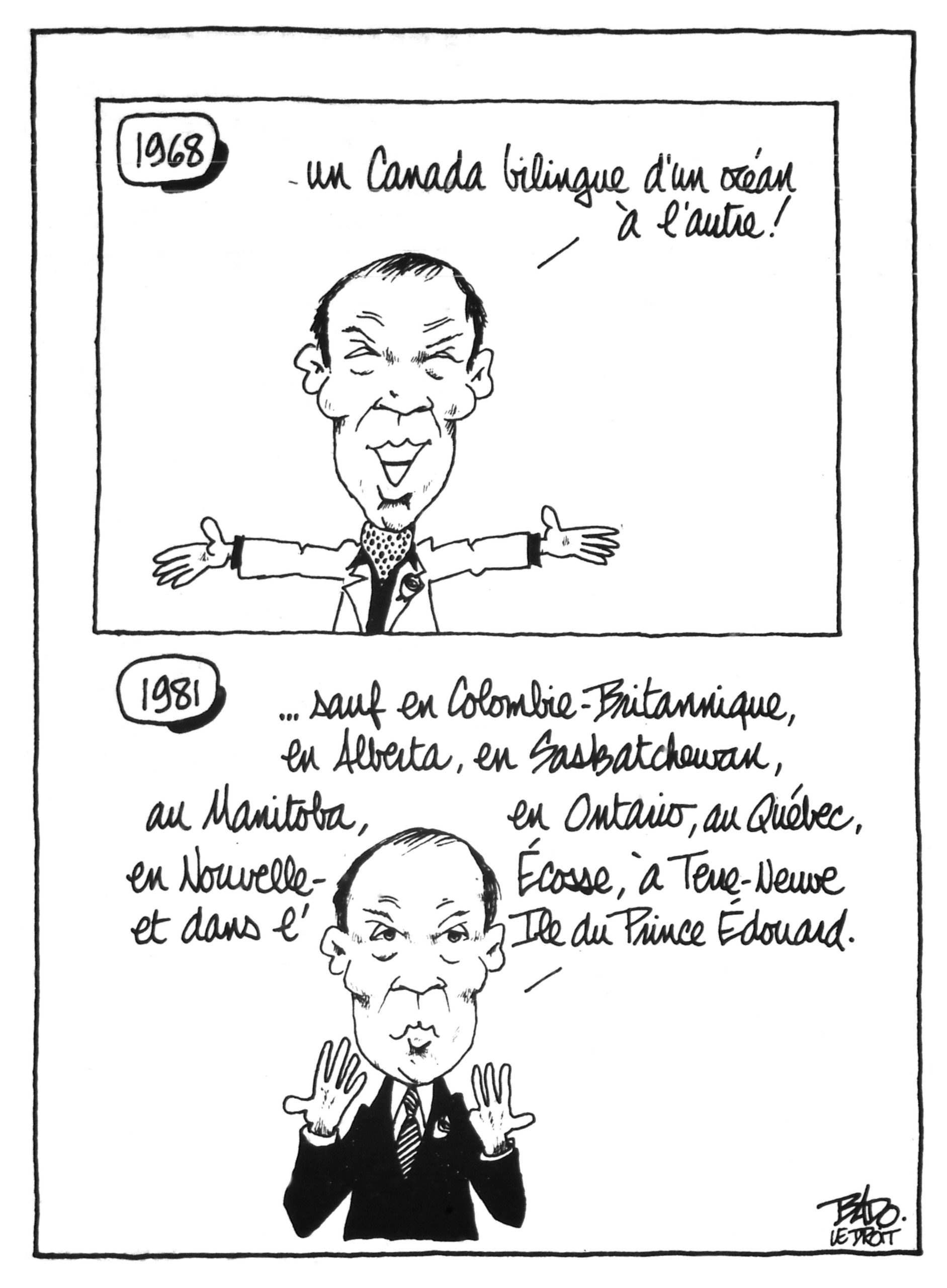

Des débats houleux ponctuent les rencontres constitutionnelles qui mèneront éventuellement au rapatriement de la constitution de 1982. De son côté, Bado jette un regard sur la situation du bilinguisme au Canada.

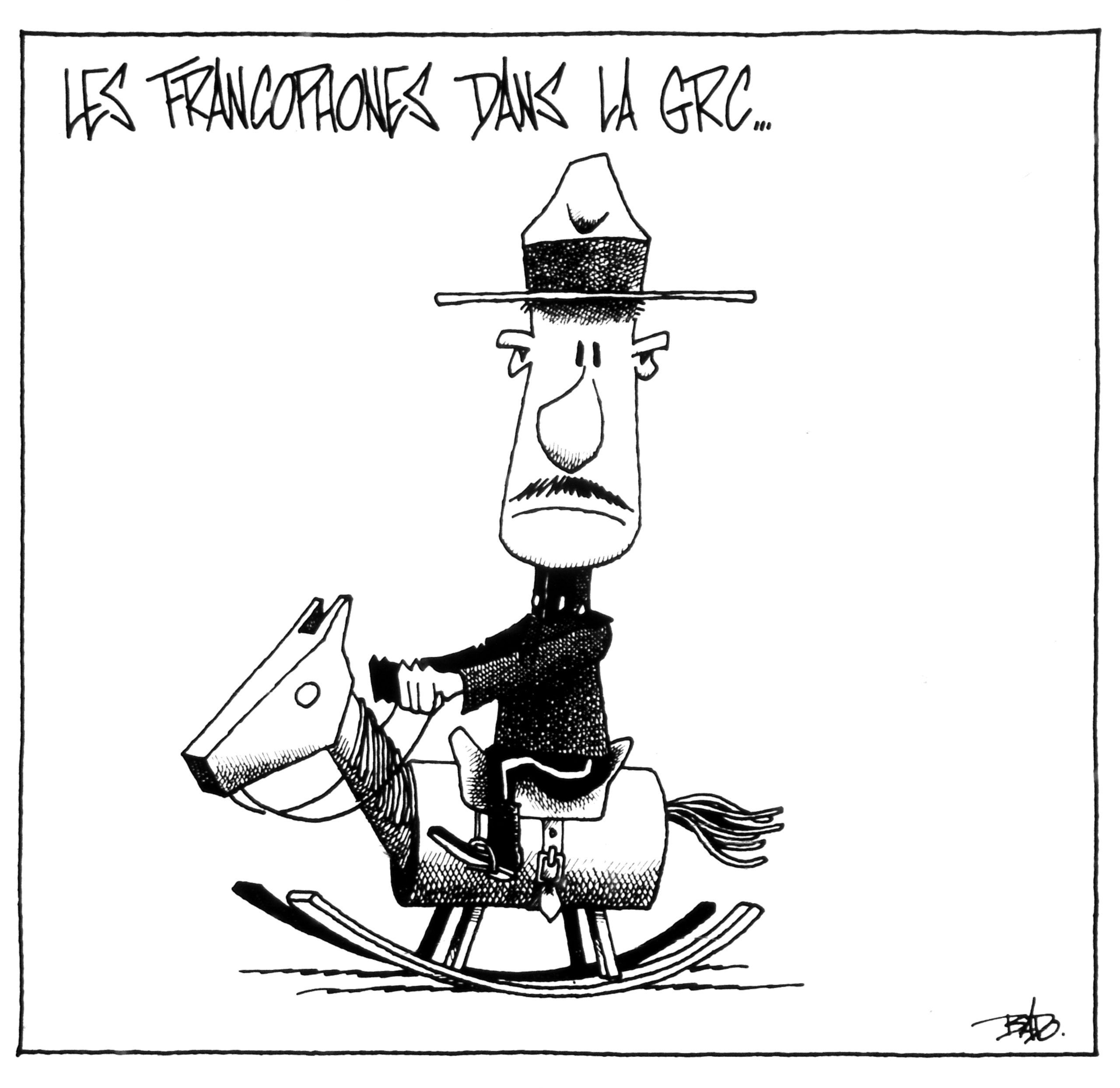

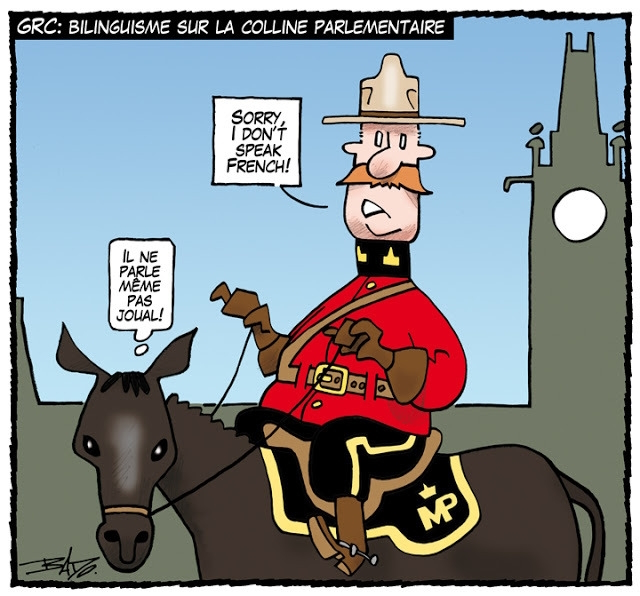

On attend un rapport de la GRC (Gendarmerie royale du Canada) pour la justification de ses intentions de réduire ses objectifs de recrutement chez les francophones, qui passent de 20 % à 14 %.

Il faudra attendre l’arrivée massive des loyalistes qui quittent les États-Unis après la Guerre d’indépendance pour que la population du pays se retrouve dans une dualité linguistique. Ces sujets britanniques s’installent dans les diverses colonies britanniques d’Amérique du Nord (Québec, qui comprend à l’époque le territoire de l’Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve) et modifient grandement leur composition démographique. Autrefois fortement majoritaire, le pourcentage des francophones de l’ensemble de ces colonies recule à un peu plus de 50 %. Pour la seule fois de son histoire, le Canada atteint une véritable dualité linguistique.

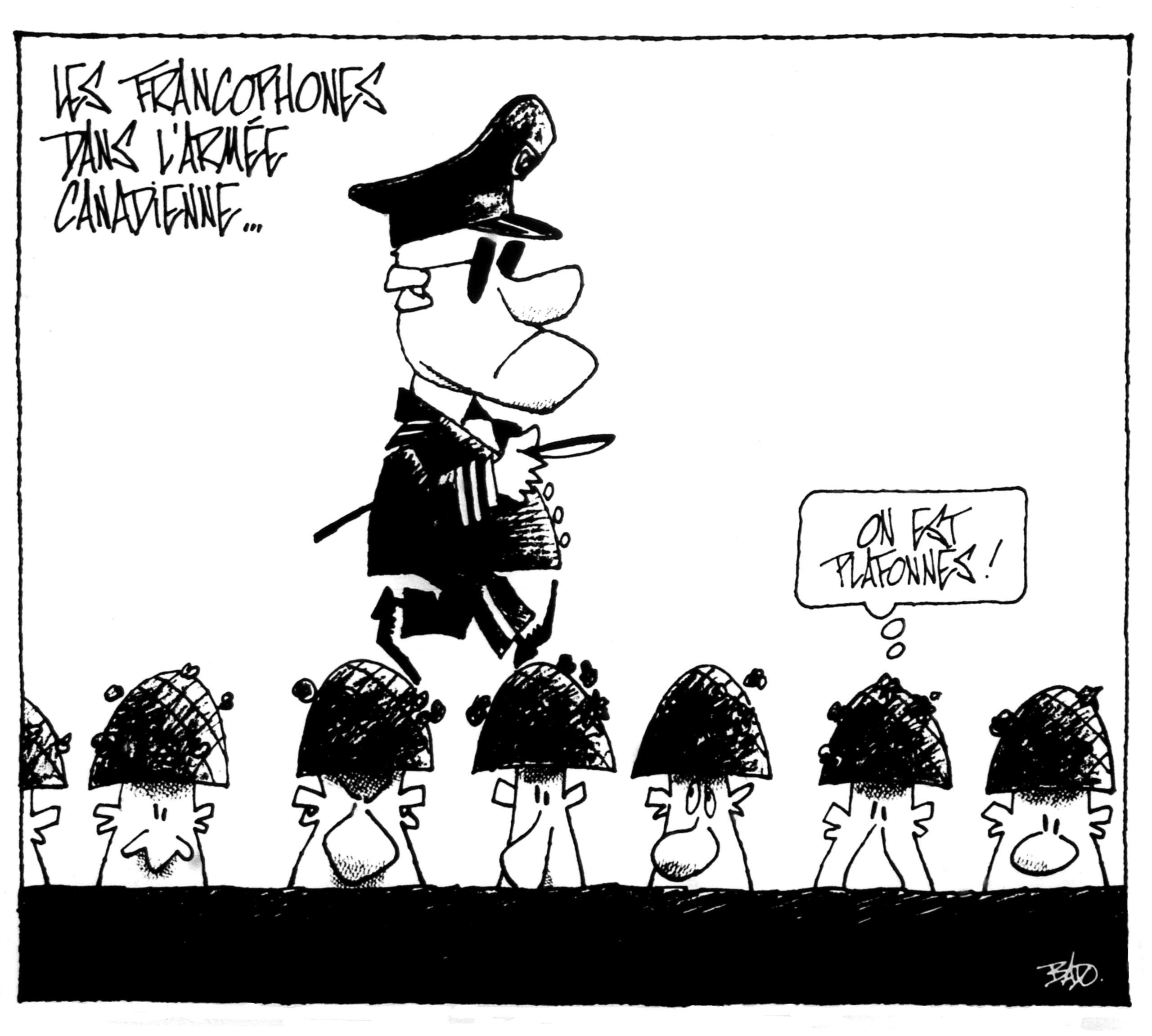

Le style de gestion des forces armées canadiennes est discriminatoire à l’endroit des francophones. Ces derniers sont obligés de laisser leur identité culturelle de côté s’ils veulent obtenir une promotion ou simplement conserver leur poste. Une enquête a été commandée par le premier ministre Brian Mulroney.

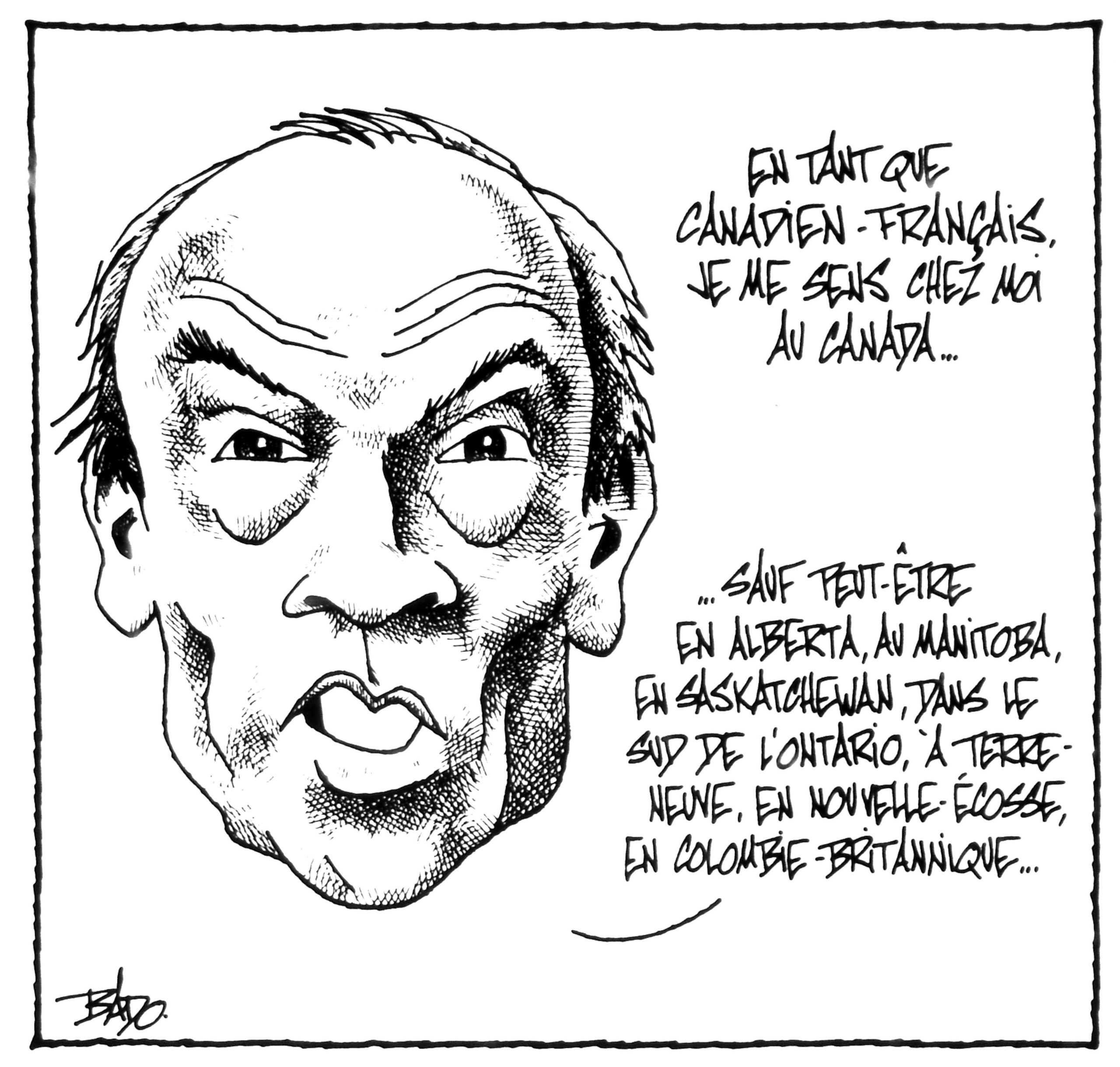

En pleine négociation sur l’Accord du lac Meech, l’ancien premier ministre Pierre-Eliott Trudeau lance un livre sur ses années au pouvoir et se permet de critiquer ouvertement les négociations constitutionnelles.

Au début du 19e siècle, on organise la politique des colonies, la Constitution de 1791 introduit le parlementarisme et assure aux francophones du Bas-Canada une certaine autonomie, même si le dernier mot revient au gouverneur général et aux lieutenants-gouverneurs de chaque colonie. Mais cela n’empêchera pas l’apparition des premiers véritables conflits linguistiques au Bas-Canada. Tandis qu’au parlement du Bas-Canada on adopte un certain bilinguisme, au Haut-Canada, on bloque systématiquement tout ce qui a trait à la langue française et aux lois civiles françaises. Les loyalistes considèrent que la province du Haut-Canada fut créée expressément pour eux, les questions en lien avec le français sont simplement écartées. La législation des colonies assure également à l’anglais le statut de seule langue officielle.

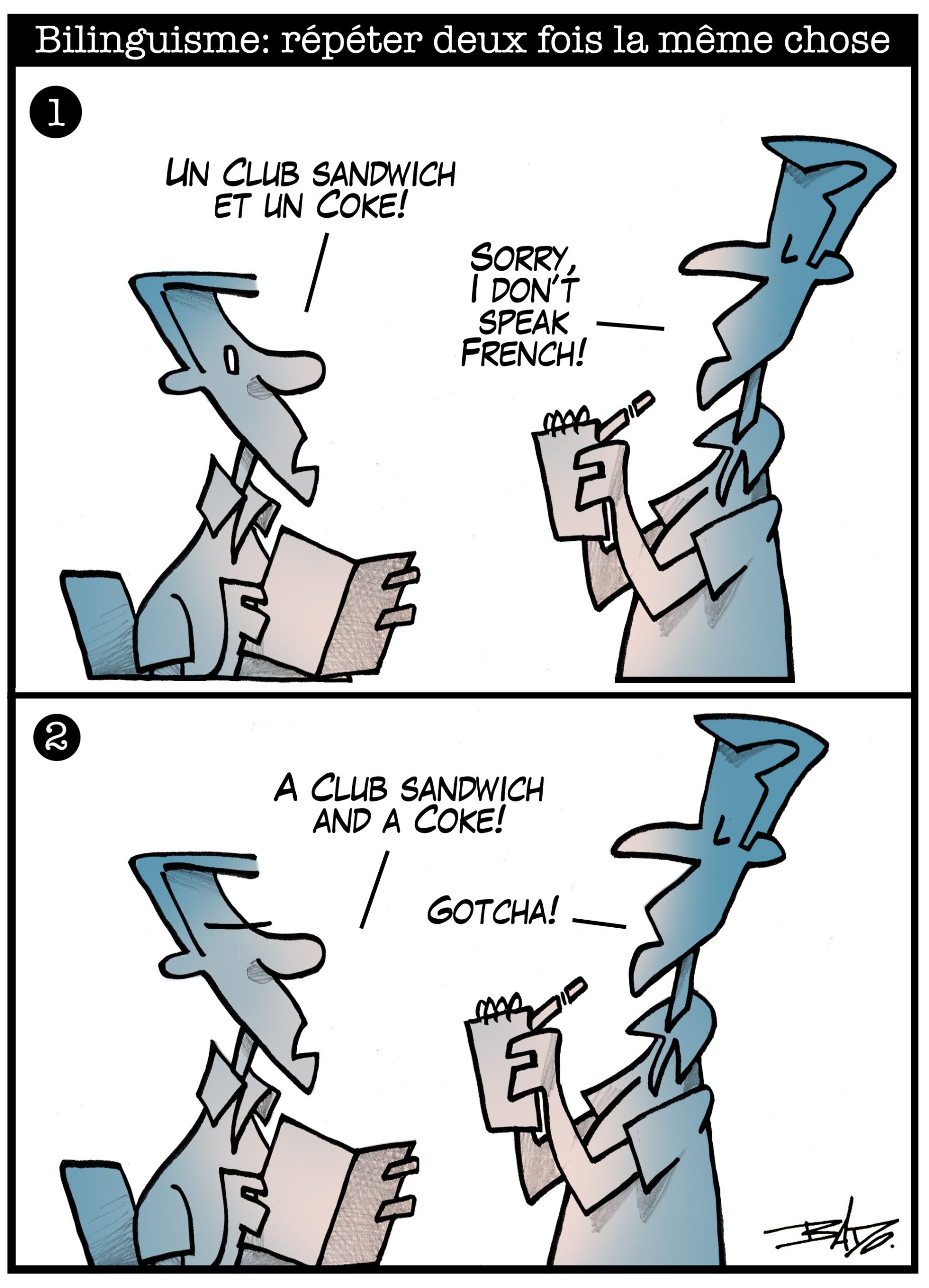

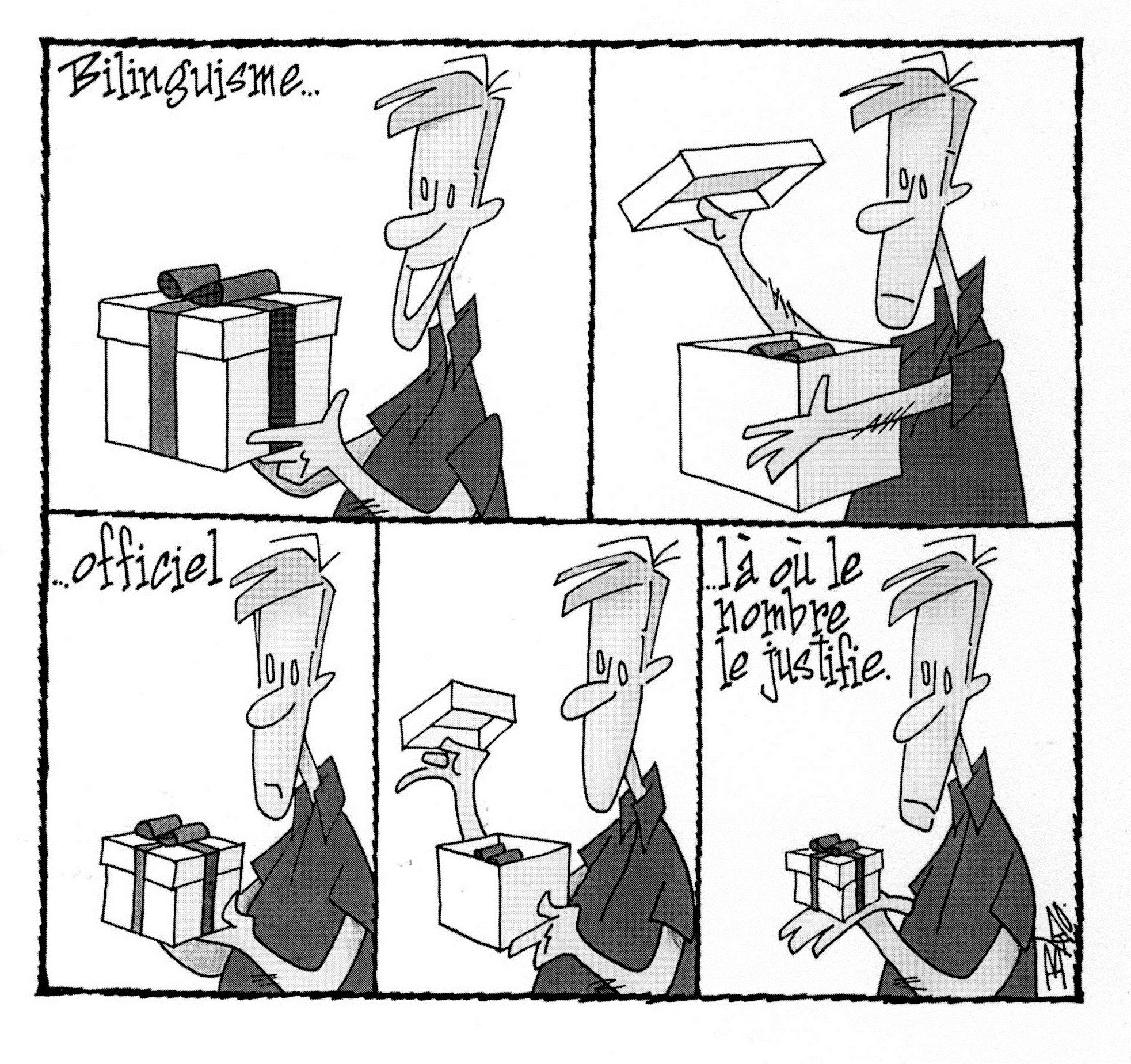

Réflexion sur l’état du bilinguisme au pays. Les règles du bilinguisme s’appliquent seulement là où le nombre le justifie.

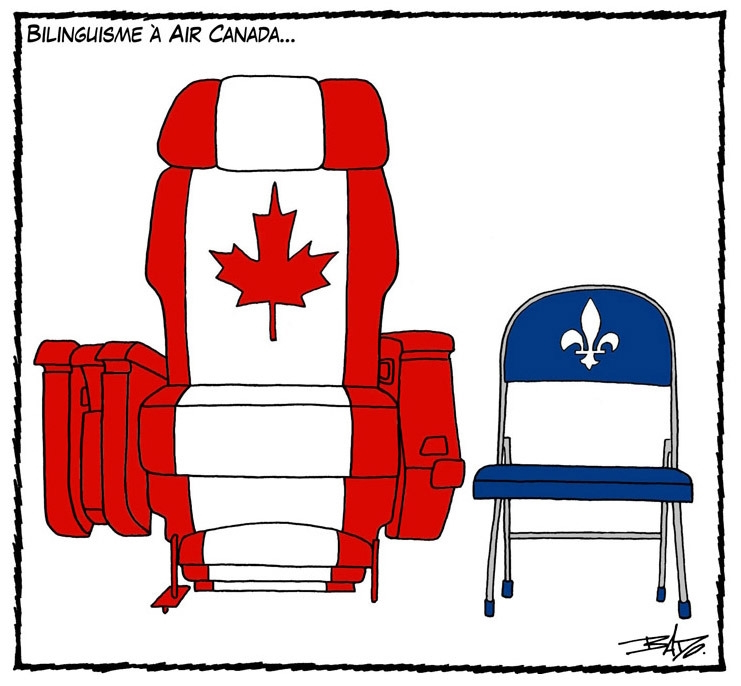

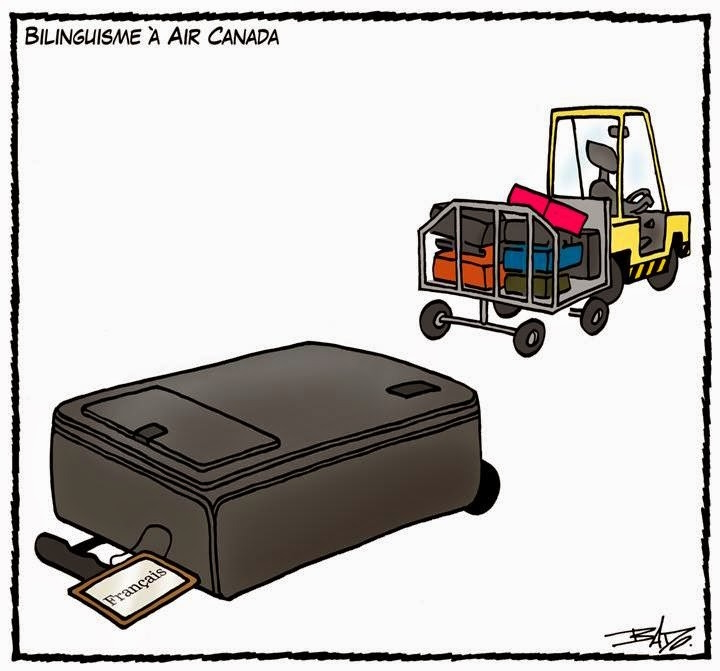

Un rapport du Commissariat aux langues officielles accuse Air Canada de ne pas faire d’efforts pour le recrutement des pilotes francophones en plus de continuellement compliquer le travail des inspecteurs du commissariat.

Durant la première moitié du 19e siècle, un sentiment nationaliste francophone se développe au Bas-Canada. Ce mouvement culmine avec les Rébellions patriotes de 1837-38. Pour régler la situation, on demande au gouverneur général Durham d’étudier la situation. Au Bas-Canada, il s’aperçoit qu’il y a deux nations en guerre au sein d’un même état. Il présente donc un rapport qui suggère d’unifier le Haut et le Bas-Canada en vue d’assimiler les Canadiens français. Ce rapport donna naissance à l’Acte d’Union de 1840. Sans surprise, l’anglais est désigné seule langue officielle de cette nouvelle entité politique où les francophones constituent la moitié de la population.

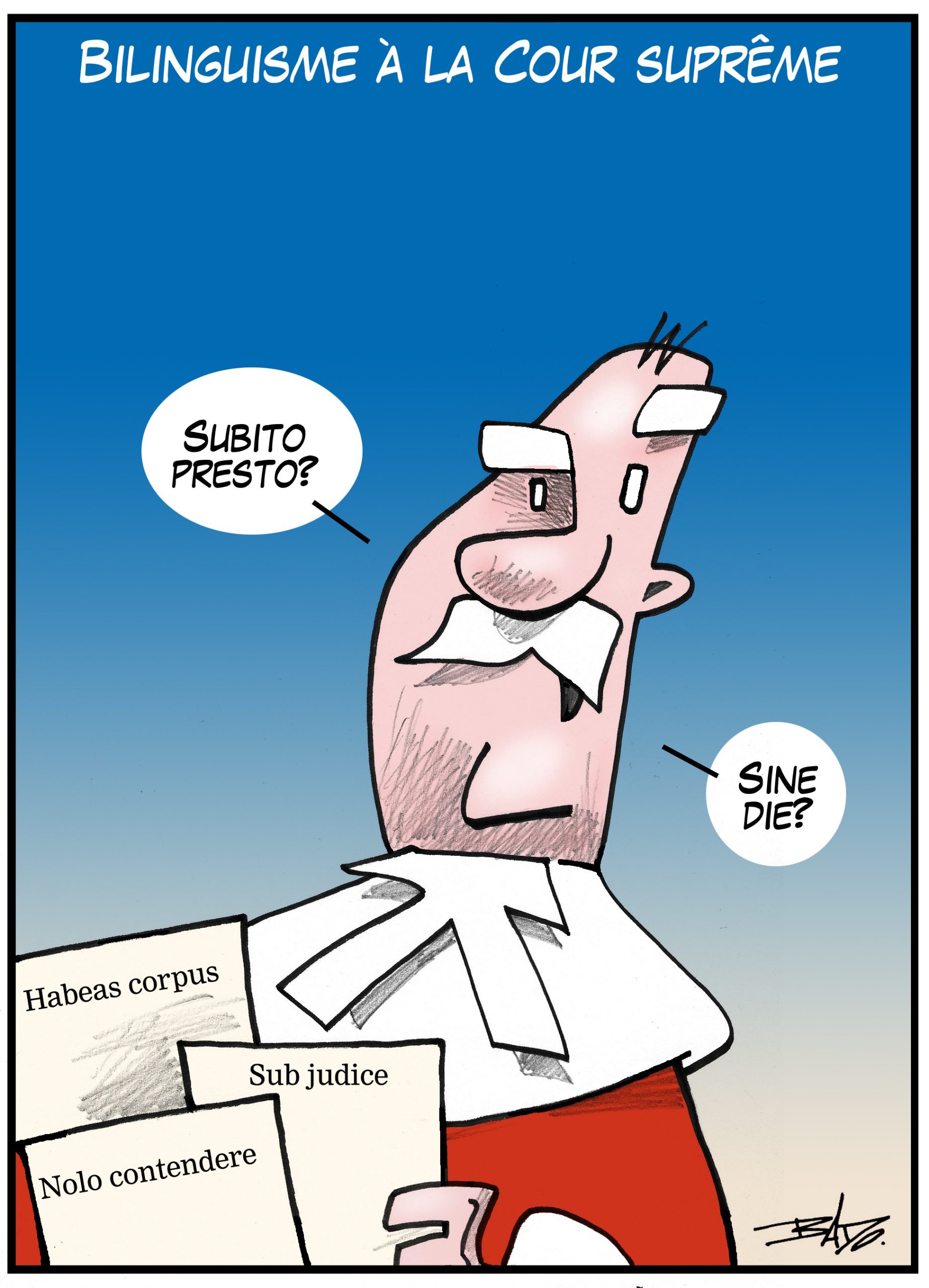

Pierre Lemieux, député conservateur de Glengarry-Prescott-Russell, dans l’Est ontarien, s’oppose à un projet de loi qui obligerait la nomination de juges bilingues à la Cour suprême du Canada.

La Cour Suprême donne raison au Franco-Ontarien Michel Thibodeau contre Air Canada, coupable de non-respect des droits linguistiques. Cependant, la compagnie aérienne n’aura pas à verser une compensation puisque les infractions à la Loi sur les langues officielles se sont passées à l’extérieur du Canada.

Un changement politique majeur s’opère en 1867. En adoptant la loi constitutionnelle de 1867, on crée les bases de ce qu’allait devenir le Canada moderne. La nouvelle constitution fait une première place au bilinguisme, faisant officiellement de l’anglais et du français, les deux langues législatives et juridiques du Canada. Au niveau des provinces, ce principe est appliqué au Québec et au Manitoba, qui se joint à la confédération quelques années plus tard et dont une partie importante de sa population est Métis francophone. Cependant, ce principe reste complètement ignoré dans les autres provinces. Même chez les signataires de la loi constitutionnelle, les interprétations divergent beaucoup. Pour Georges-Étienne Cartier, la loi constitutionnelle permettra au Québec de protéger sa langue, sa religion et son droit civil. Pour d’autres, on célèbre enfin la mort d’un certain Canada français et la naissance d’un Canada anglais et protestant. Durant le premier siècle de la constitution canadienne, le gouvernement fédéral adopte une politique linguistique de non-intervention, ce qui veut dire qu’il laisse aux provinces légiférer comme bon leur semble en matière de langues. Il faut aussi souligner que le français demeure anecdotique au sein de l’appareil fédéral. On traduit les lois et règlements, mais l’ensemble de la fonction publique canadienne fonctionne exclusivement en anglais.

La GRC, postée sur la colline du Parlement, a enfreint la Loi sur les langues officielles, puisque des agents étaient incapables d’offrir des services en français au public.

Le gouvernement a nommé des juges bilingues à la Cour Suprême, mais ne prévoit pas le dépôt d’un projet de loi qui rendrait cette pratique officielle.

Au tournant du 20e siècle, une série de lois et de règlements entre en vigueur dans plusieurs provinces et vient grandement restreindre l’enseignement en français. Un des plus tristes exemples demeure le fameux Règlement 17. Promulgué par le gouvernement de l’Ontario en 1912, ce règlement interdit l’enseignement en français dans les écoles de cette province. Chez les militaires aussi, la situation est peu reluisante. Quelques années après le début de la Première Guerre mondiale, plusieurs Canadiens anglais reprochent aux francophones leur manque d’enthousiasme pour l’enrôlement au sein d’une armée où tout se passe exclusivement en anglais. La création d’un bataillon, qui deviendra le légendaire Royal 22e, améliore un peu les choses pour les Canadiens français, l’anglais demeurera encore longtemps la langue des officiers et de l’état-major. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les choses n’ont guère changé. Les quelques unités francophones se restreignent à l’armée de terre. L’armée de l’air et la marine demeurent des univers exclusivement anglophones. De plus, la crise de la conscription en 1942 va venir accentuer grandement les dissensions entre anglophones et francophones au pays.

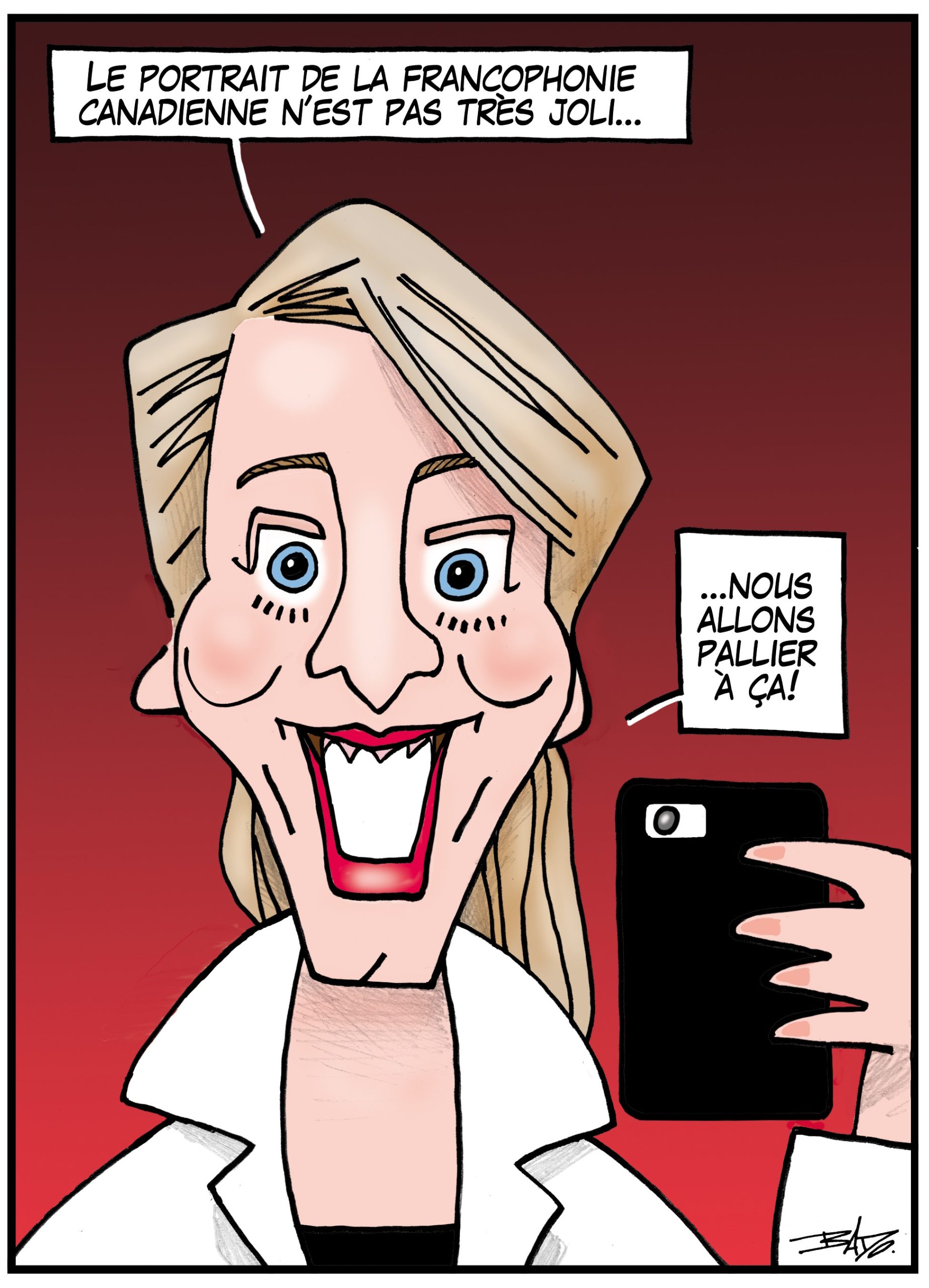

Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles du Canada, dévoile les statistiques peu reluisantes sur la francophonie canadienne.

La première moitié du 20e siècle sera, malgré tout, marqué par certains gains pour le bilinguisme. La bilinguisation des timbres, des billets de banque, des chèques de pension, ainsi que la création de la Société Radio-Canada, le penchant francophone de la CBC (Canadian Broadcasting Corporation), marque des gains pour les Canadiens français. Ces gains sont en partie dus aux gestes et pressions de l’Ordre de Jacques Cartier, une société secrète vouée à la défense des intérêts des Canadiens français et à leur avancement au sein de la fonction publique fédérale.

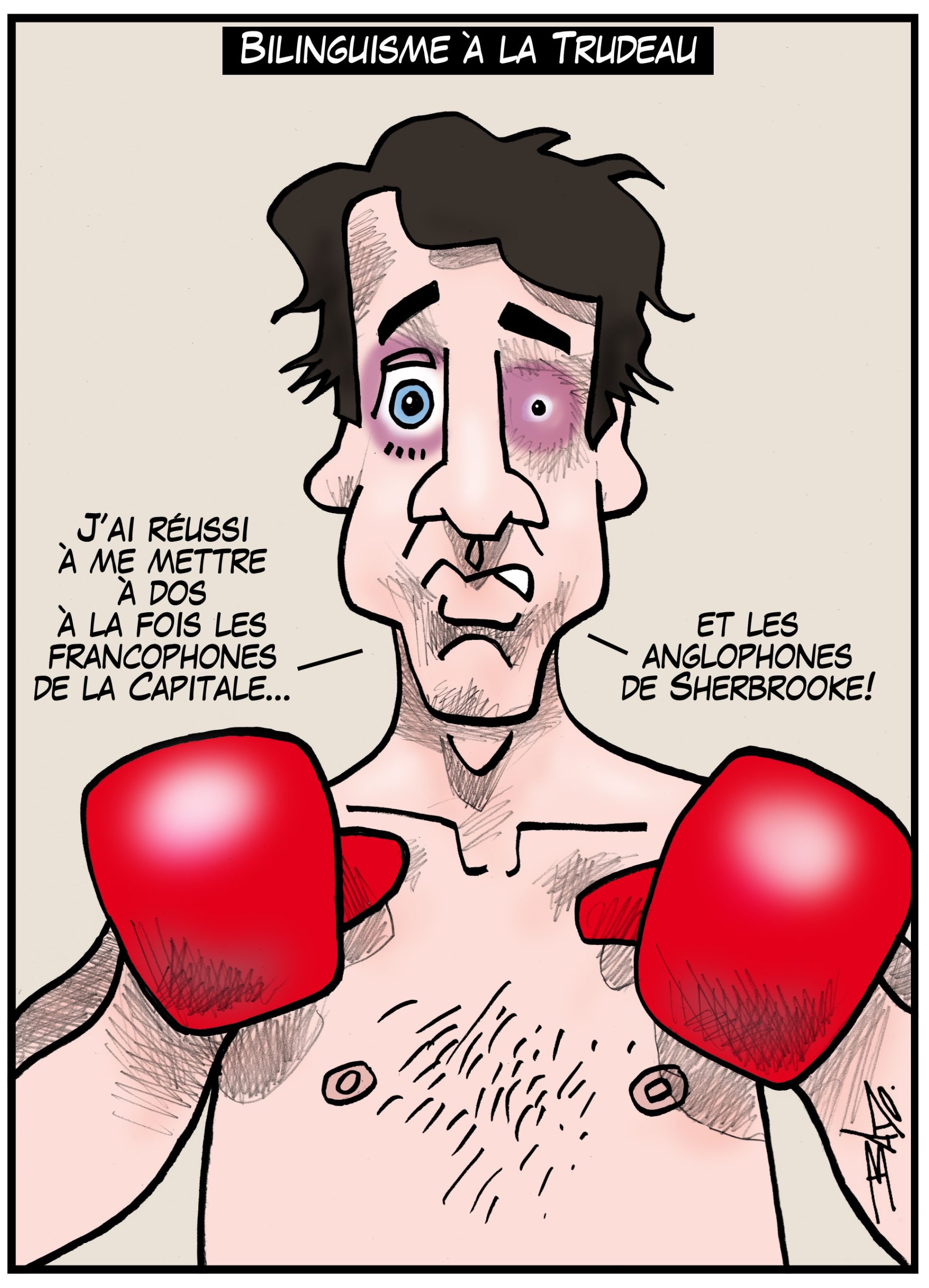

Justin Trudeau s’attire les foudres de plusieurs citoyens en répondant, en Ontario, en anglais, à des questions posées en français et en répondant, à Sherbrooke, en français à une question posée en anglais.

Un changement de paradigme surviendra dans les années 1960. Un changement que l’on observe aussi au niveau international où plusieurs pays adoptent des lois linguistiques. L’arrivée au pouvoir de Lester B. Pearson, en 1963, marque le début de cette nouvelle vision linguistique en mettant sur pied la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Commission Laurendeau-Dunton). Ce nouvel élan s’accentue avec l’arrivée au pouvoir de Pierre-Eliott Trudeau, qui fera adopter la Loi sur les langues officielles.