Les minorités francophones au Canada

Il arrive parfois au caricaturiste de jeter un œil sur la situation des francophones en situation minoritaire. Depuis les années 1950, le pourcentage de ces communautés est en constant déclin. Selon le recensement de 1951, la population de langue française à l’extérieur du Québec se situait autour de 10 %, un sommet. Soixante ans plus tard, cette même population ne représente plus que 3,8 %. Et la tendance est loin de changer, car des prévisions faites par les instituts gouvernementaux estiment que ce pourcentage pourrait attendre 2,7 % en 2036.

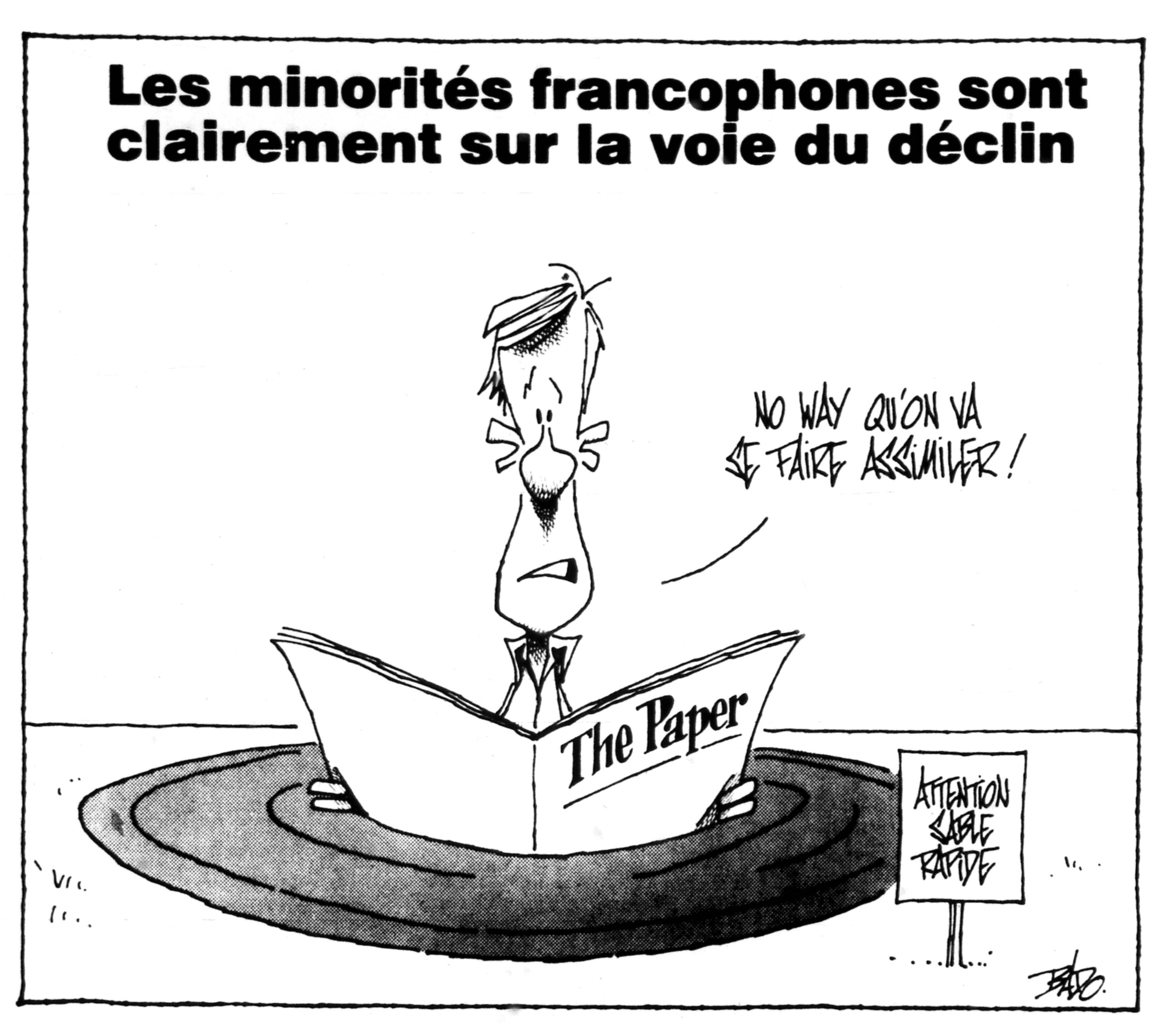

On dévoile les résultats détaillés du recensement de 1986. Les francophones hors Québec perdent du terrain. En cinq ans, leur proportion passe de 4,9 % à 4,5 %.

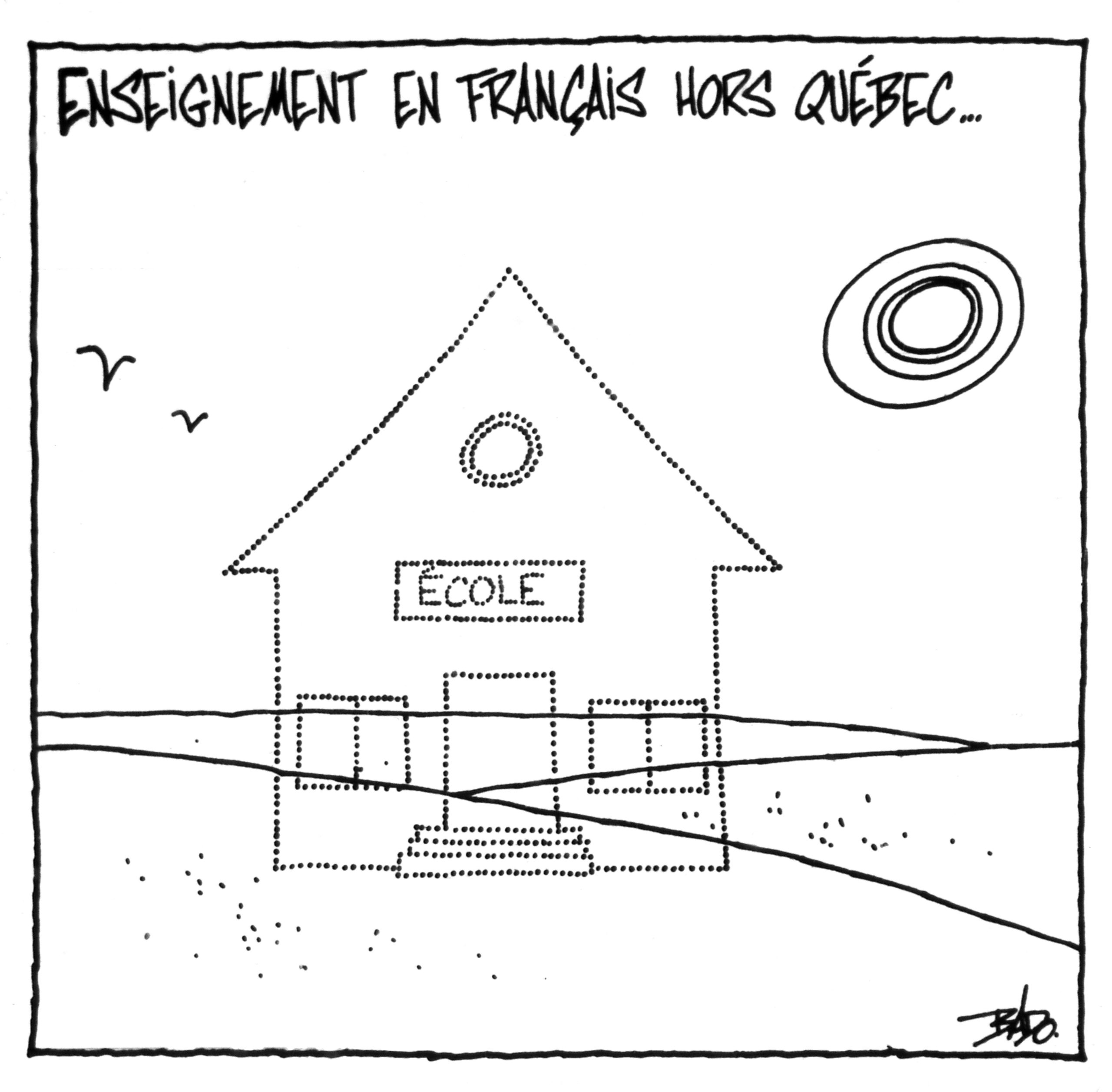

Dans l’absolu, le nombre de francophones augmente. Cependant, cette augmentation se fait beaucoup moins rapidement que l’augmentation du reste de la population canadienne. Les francophones augmentent, mais le pourcentage de ceux-ci au sein de la population diminue. Ce déclin est souvent représenté par la difficulté grandissante de profiter d’établissements d’enseignement francophone tout le long du parcours scolaire, du primaire à l’université. Les autorités fédérales prennent la situation au sérieux. Récemment, la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a affirmé que « les données du recensement sur les langues officielles sont préoccupantes » et ajoute que « le français est menacé au Canada, y compris au Québec ». Comme le mentionne la ministre, ce déclin généralisé du français se remarque même au Québec, où l’on retrouve 84% de l’ensemble de la francophonie canadienne.

Selon une étude préparée par le commissaire aux langues officielles du Canada, un jeune francophone hors Québec sur deux n’obtient pas l’enseignement en français que lui garantit la Charte des droits et libertés.

L’assimilation vers l’anglais des francophones est également un problème criant. Depuis de nombreuses années, on observe un écart constant entre la langue maternelle et la langue d’usage à la maison, cette assimilation alarmante touche une très large proportion des francophones hors Québec. Les taux de transfert vers l’anglais de la langue parlée à la maison chez les francophones des provinces canadiennes, en excluant le Québec et le Nouveau-Brunswick, varient de 40 % (Yukon) à 74 % (Saskatchewan). Une situation qui n’inaugure rien de bon pour l’avenir.

Statistiques Canada révèle des chiffres alarmants sur les taux d’assimilation des Franco-Ontariens. En 1996, 479 000 Ontariens avaient le français comme langue maternelle. De ce nombre, 287 000 seulement disent parler cette langue à la maison. Ce qui représente un taux d’assimilation de près de 40 %.

Voici un petit tour d’horizon des situations difficiles que vivent souvent ces communautés pour qui la survie de leur langue et de leur culture est périodiquement menacée.

Le Nouveau-Brunswick

Berceau d’une ancienne colonie française qui a donné naissance au peuple acadien, le français a longtemps occupé une place prépondérante au Nouveau-Brunswick. Aujourd’hui, la population francophone représente un peu plus de 30 % de la population. La première Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick est adoptée en 1969. C’est aussi à partir de cette date que la province devient officiellement bilingue, la seule au Canada.

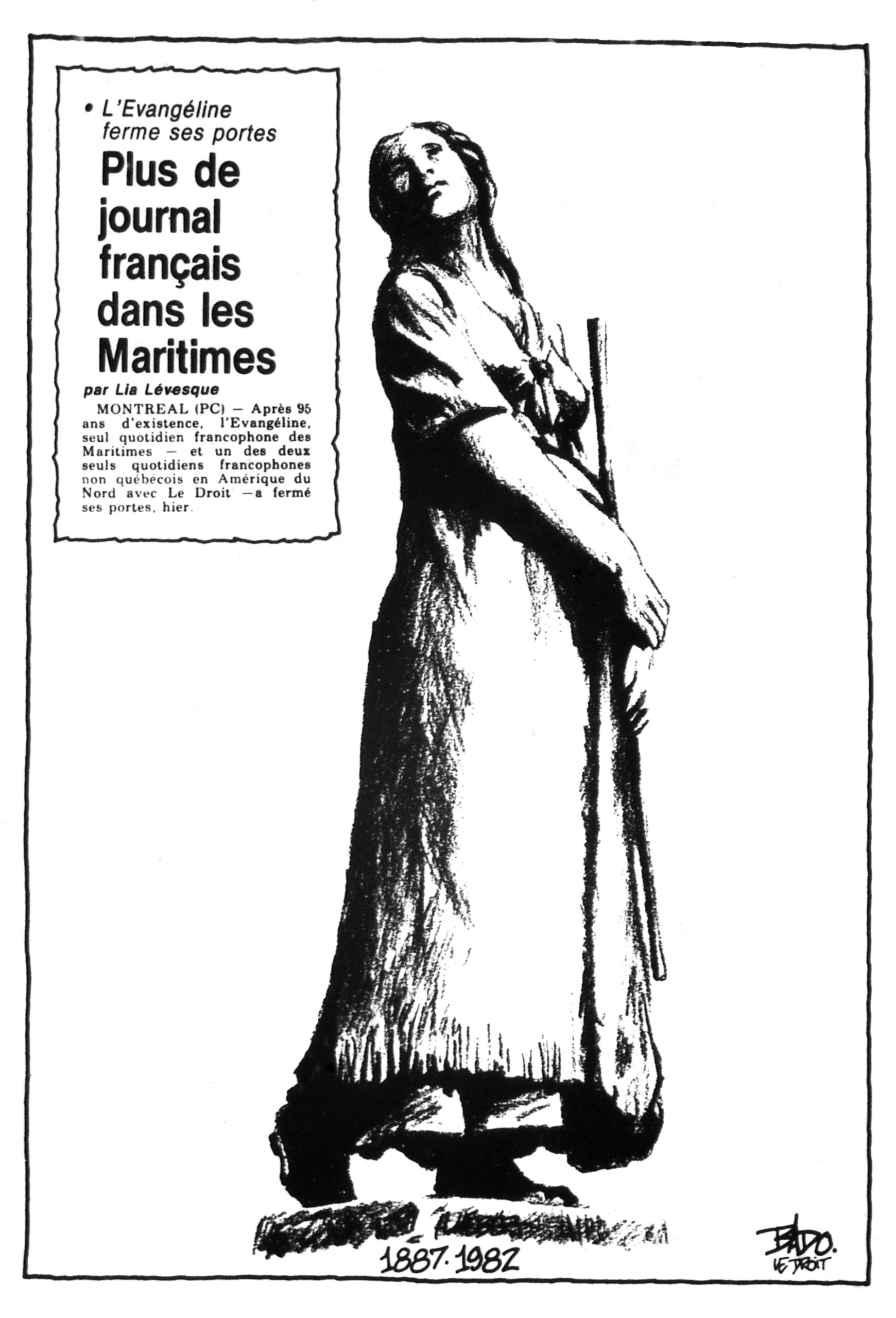

Le 27 septembre 1982, le journal L’Évangéline, le seul quotidien francophone des Maritimes, ferme ses portes après 95 ans d’existence.

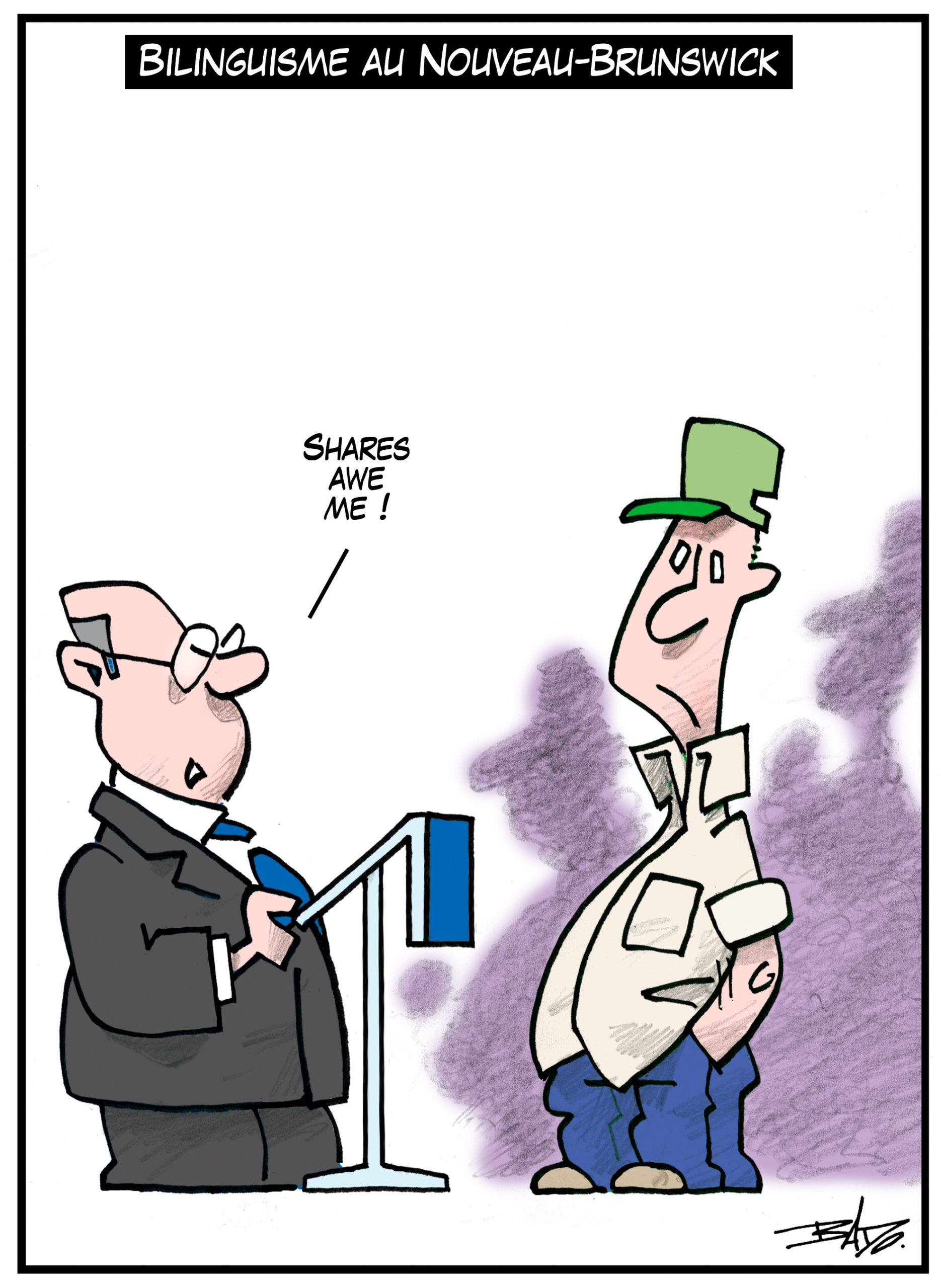

Deux partis politiques présents lors des élections provinciales (conservateur et l’Alliance) remettent en question le bilinguisme de la province.

Dans l’histoire récente, l’élection du gouvernement conservateur de Higgs en 2018 est venue fragiliser les acquis de la population francophone. Lui qui, selon la constitution de la province, est responsable de veiller à l’application de la loi sur les langues officielles, est un ancien membre du parti Confederation of Regions Party qui est vivement opposé au bilinguisme.

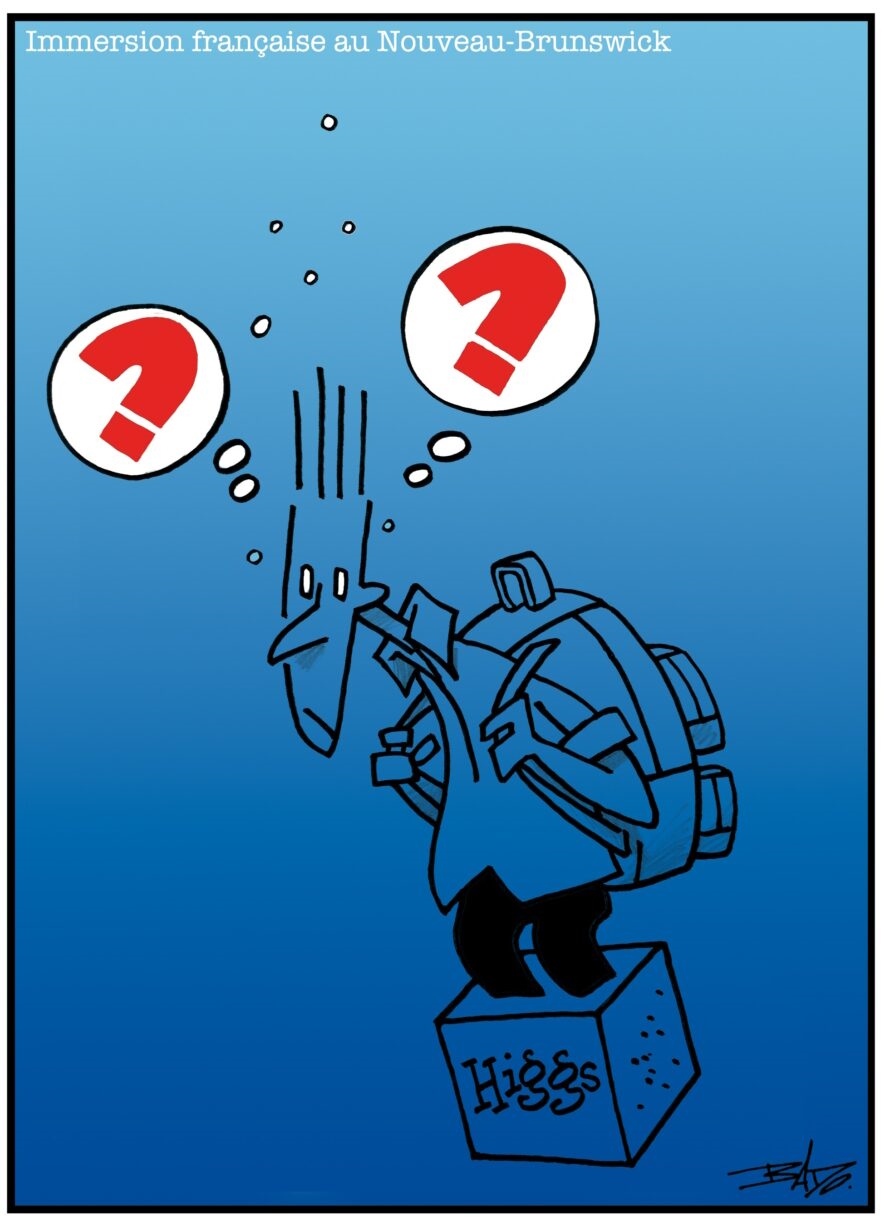

Le gouvernement conservateur de Higgs remet en question le programme d’immersion française dans la province. Cette remise en question à même pousser le ministre de l’Éducation, l’acadien Dominic Cardy, à remettre sa démission.

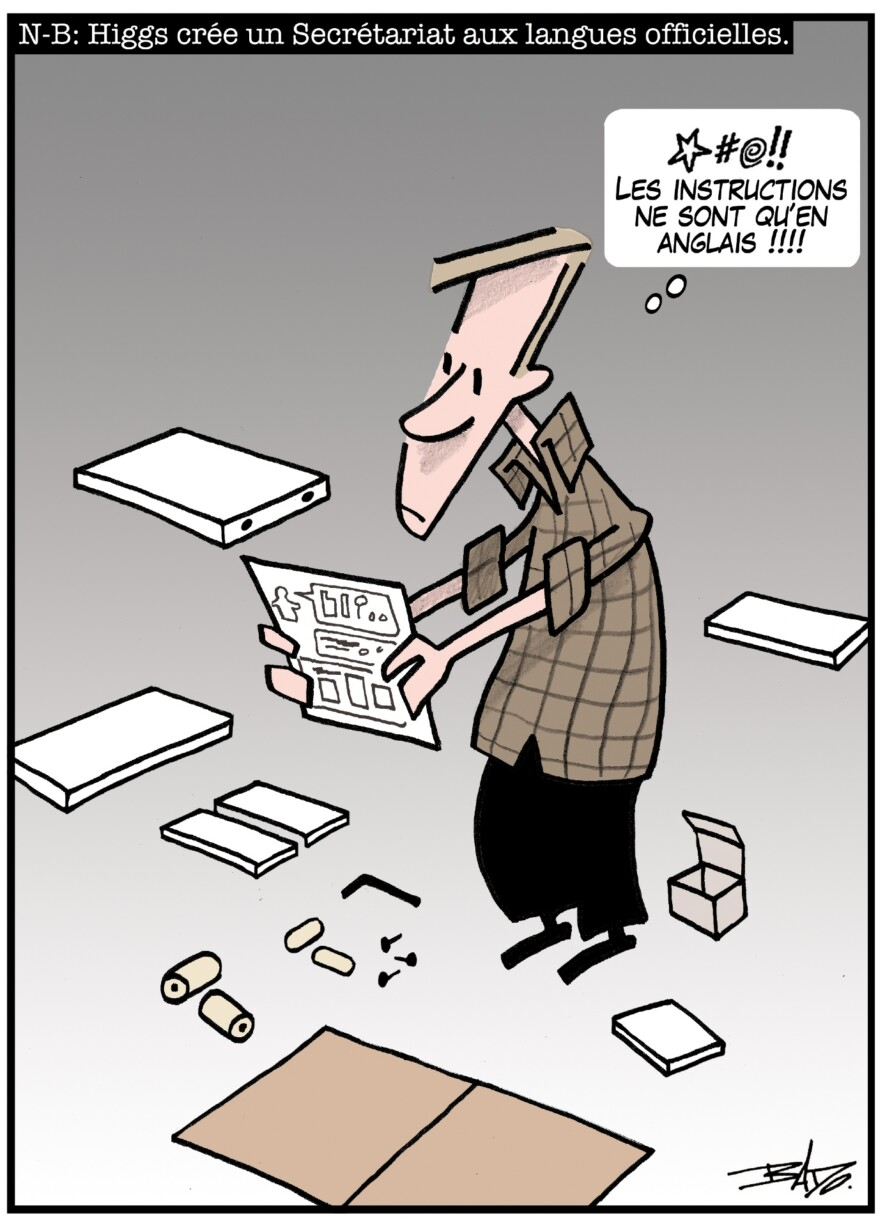

Censé réviser la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, le premier ministre Blaine Higgs laisse tomber la majeure partie des recommandations principales faites par les commissaires à l’exception de la création d’un secrétariat aux langues officielles.

Les Maritimes

En Nouvelle-Écosse, les Acadiens présents sur le territoire se sont fait noyer, au 19e siècle, par l’arrivée massive d’une immigration anglophone venant du Royaume-Uni. Dès lors, les Acadiens ne sont simplement aucunement considérés. Situation similaire à l’Île-du-Prince-Édouard, où, aujourd’hui, les francophones de langue maternelle des deux provinces restent très minoritaires (environ 3,5 %), malgré un grand sentiment de fierté qui anime ces communautés.

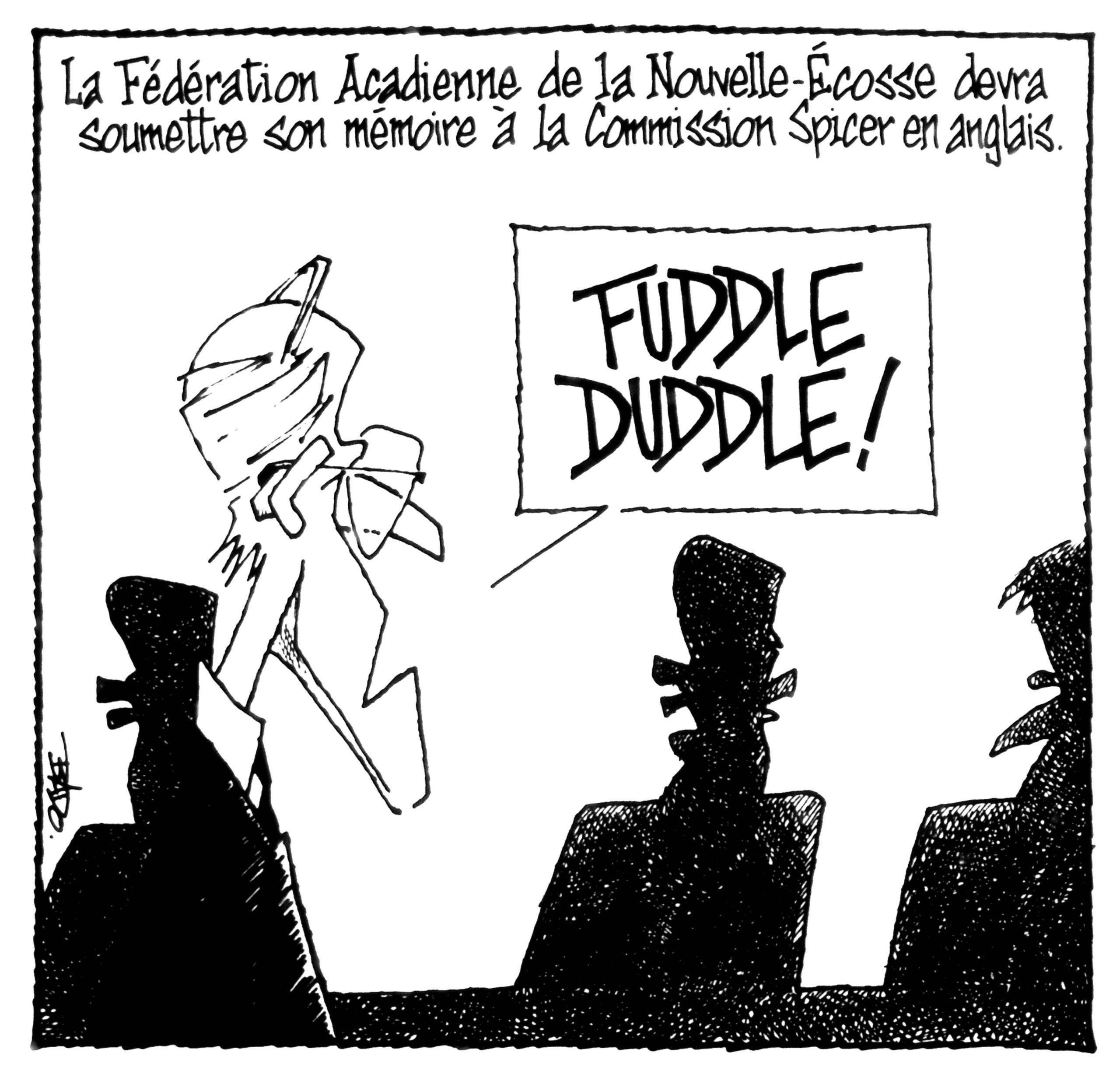

On refuse aux Acadiens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de Halifax le droit de s’exprimer en français lors des audiences de la commission Spicer, un forum citoyen sur l’avenir du Canada. La Fédération acadienne devra même soumettre son mémoire en anglais. Le terme fuddle duddle fait référence à des mots injurieux utilisés par Pierre-Elliot Trudeau à la Chambre des communes en 1971.

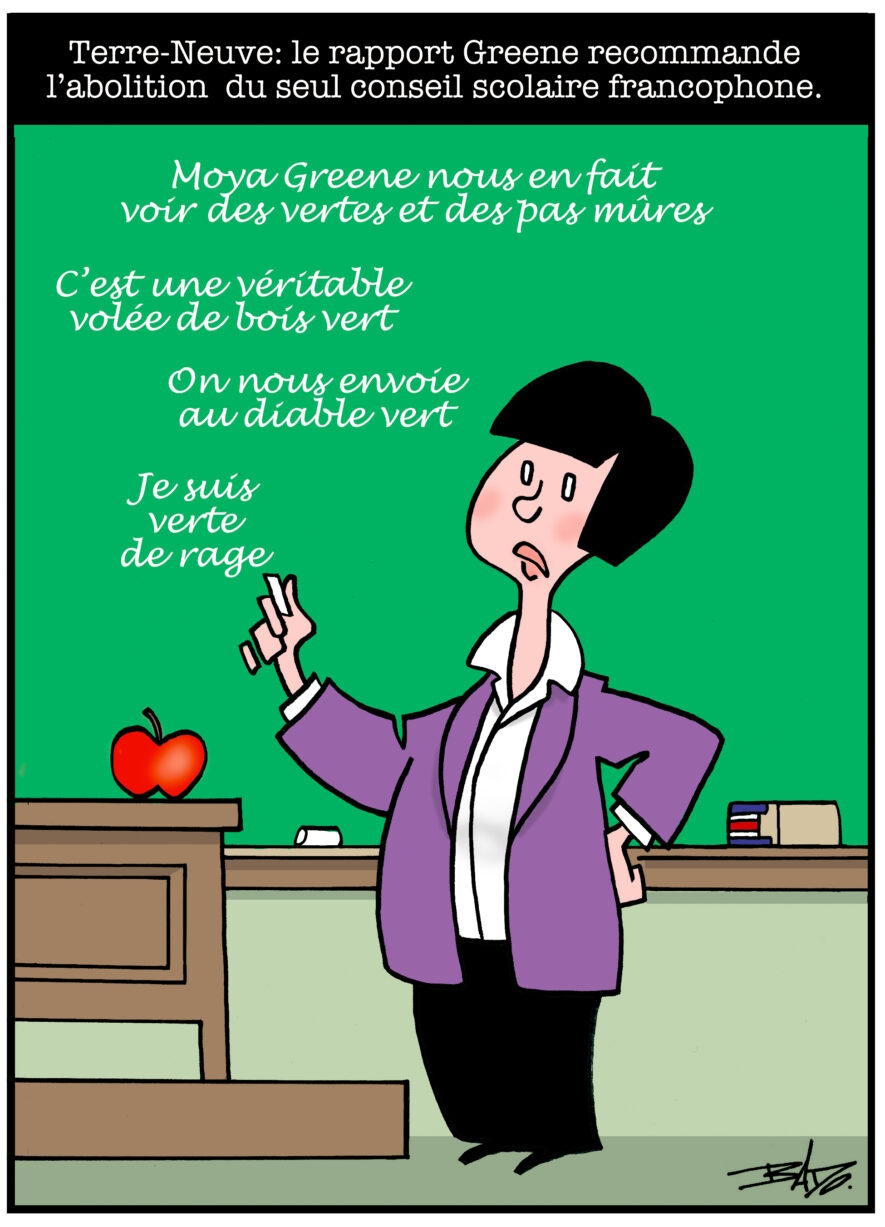

Le rapport Greene sur les dépenses de la province de Terre-Neuve-et-Labrador dépose son rapport. Parmi les recommandations, on évoque la possibilité d’abolir les conseils scolaires anglophones et francophones de la province. Ces derniers y voient un affront à leurs droits constitutionnels.

Le Manitoba

Le Manitoba est la province du peuple métis, né du croisement entre les femmes des Premières Nations et les voyageurs français au 18e siècle. Vers 1870, la province atteint une dualité linguistique parfaite et enchâsse même des garanties constitutionnelles dans la Loi de 1870 sur le Manitoba. Cette loi garantit la protection des écoles confessionnelles et assure au français un statut officiel dans les institutions législatives et juridiques. À la fin du 19e siècle, ces garanties constitutionnelles vont être abandonnées, l’anglais devient la seule langue d’enseignement permise et on abolit le statut officiel du français.

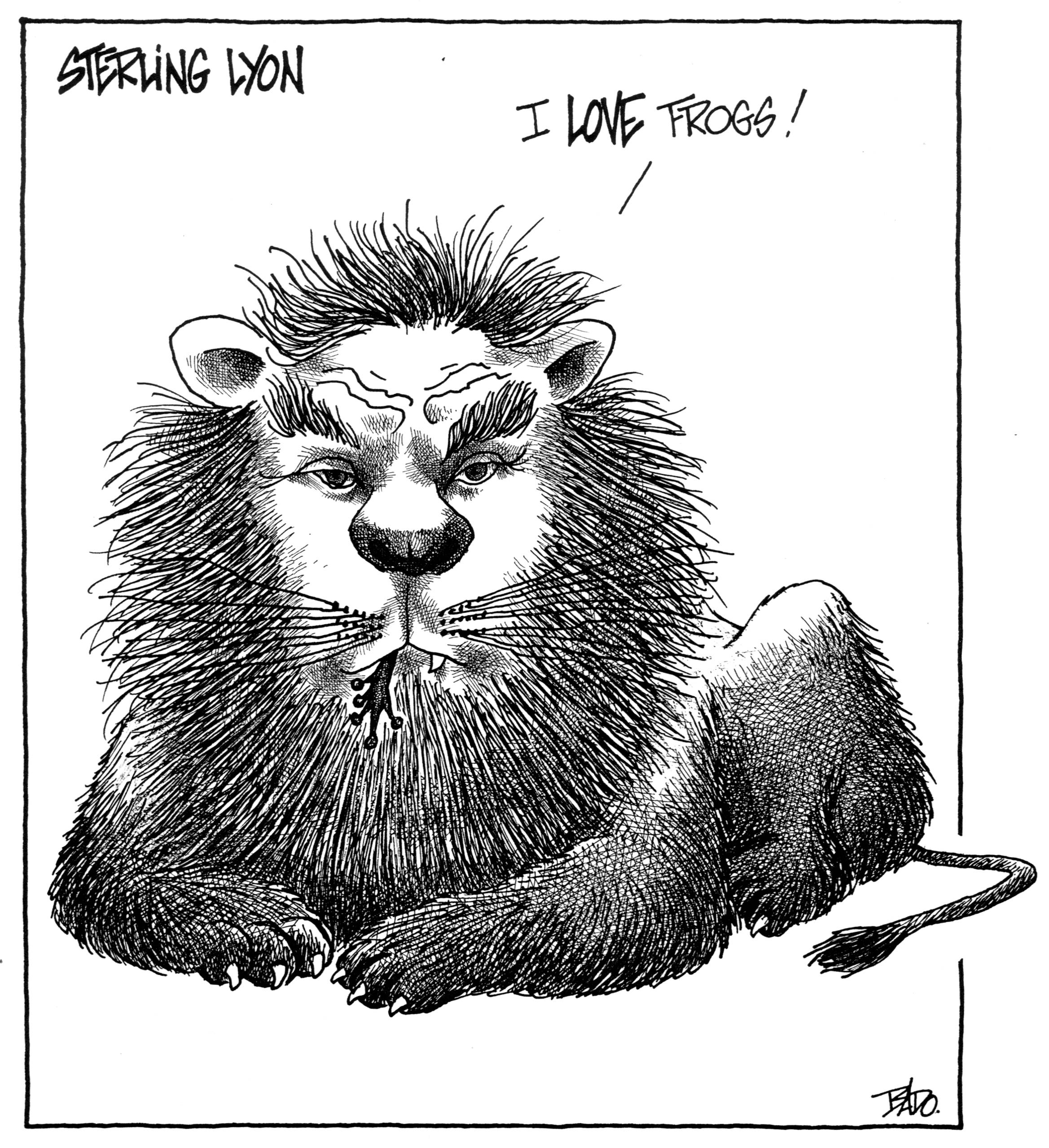

Le chef de l’opposition conservatrice au Manitoba, Sterling Lyon, mène une lutte acharner contre la reconnaissance constitutionnelle les droits linguistiques des Franco-Manitobains.

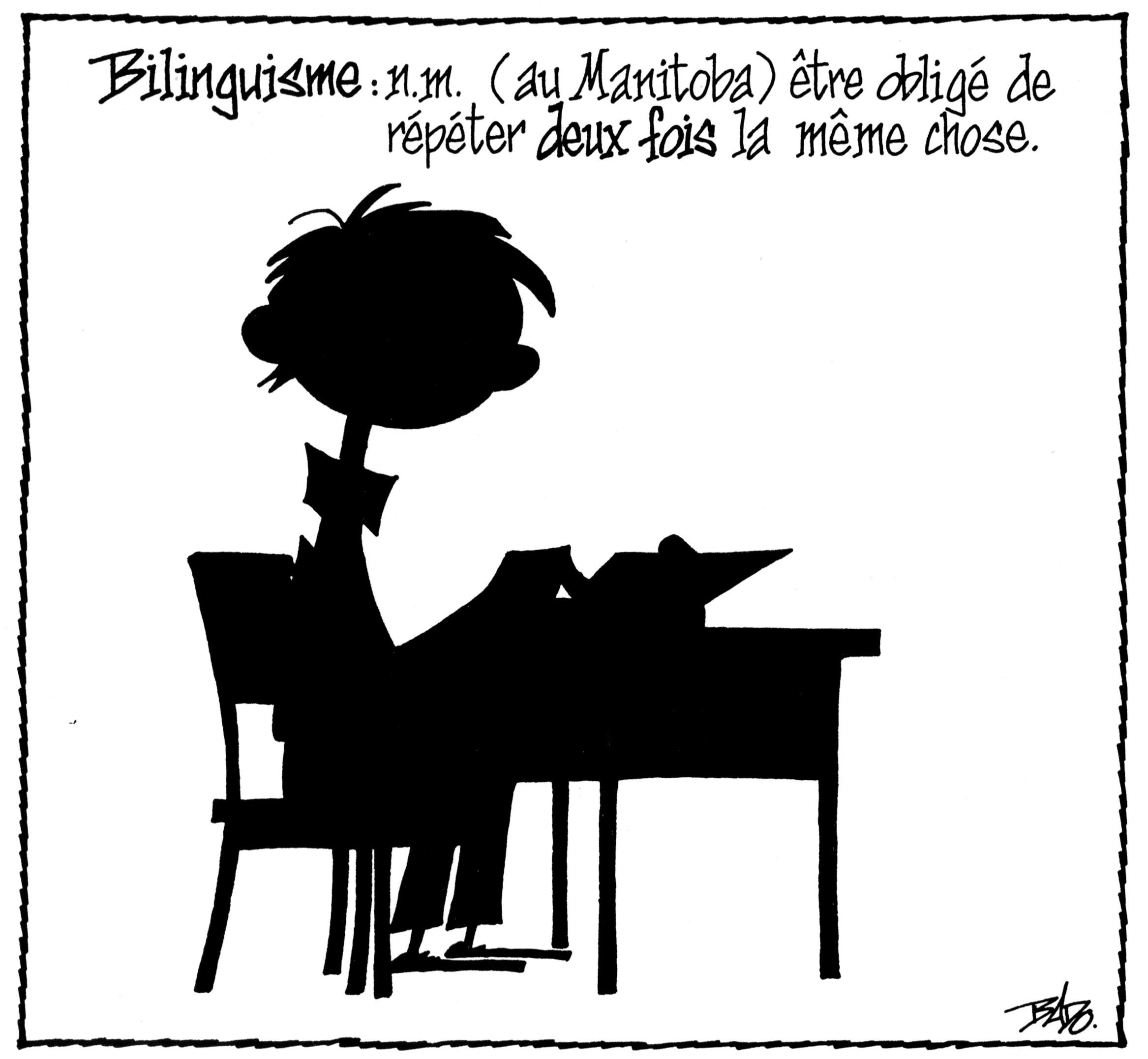

La Cour suprême du Canada oblige le gouvernement du Manitoba à traduire en français un plus grand nombre de documents gouvernementaux. La décision est accueillie avec enthousiasme par les Franco-Manitobains.

Il faudra attendre 1970, où souffle un vent de changement pour les minorités francophones au Canada, pour qu’on reconnaisse le français comme langue d’enseignement. Malgré les gains législatifs récents, les francophones du Manitoba sont en perte de vitesse. Aujourd’hui, le pourcentage de francophone représente un peu moins de 3 %.

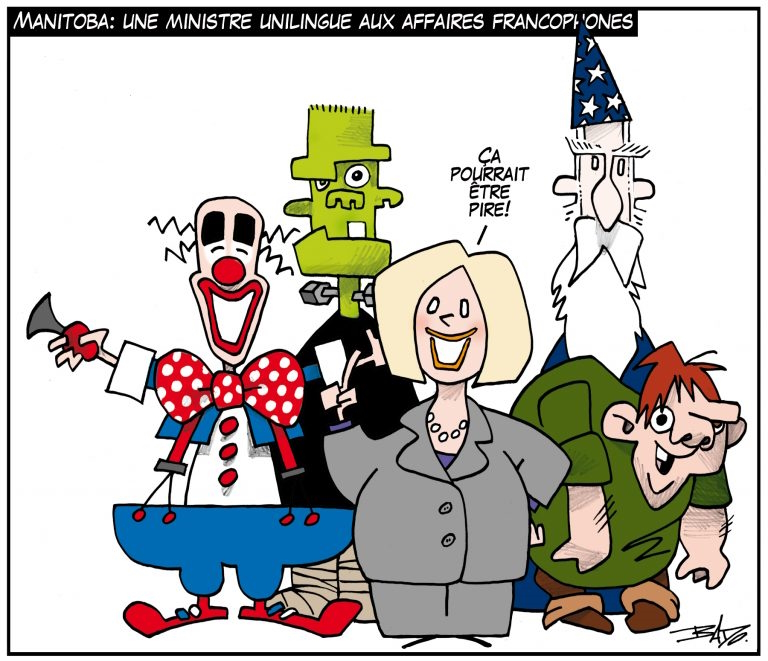

Le gouvernement manitobain a nommé Rochelle Squires, unilingue anglophone, au poste de ministre responsable des Affaires francophones de la province. Mme Squires fut élue dans une circonscription à forte proportion francophone.

L’Alberta

Les premiers colons de l’Alberta étaient francophones. À la fin du 18e siècle, où régnait la traite de fourrure dirigée par la Compagnie de la Baie d’Hudson, le français était majoritaire sur le territoire. On retrouve encore aujourd’hui de très nombreux noms de toponymie associés à cette présence francophone. À la fin du 19e siècle, une loi de l’Assemblée législative de l’Alberta fait de l’anglais la seule langue d’enseignement de la province. Malgré cela, un réseau d’écoles françaises réussit à se développer et leur gestion retombe entre les mains de l’Association canadienne-française de l’Alberta. Aujourd’hui, les francophones ne représentent plus que 2 % de la population.

David Carter, président de la législature albertaine, déclare que les membres du parlement n’ont pas le droit légal de parler français devant l’assemblée après que le député Léo Paquette ait posé une question en français.