Champs et configurations – La disposition de la seigneurie de Métis

Photographie

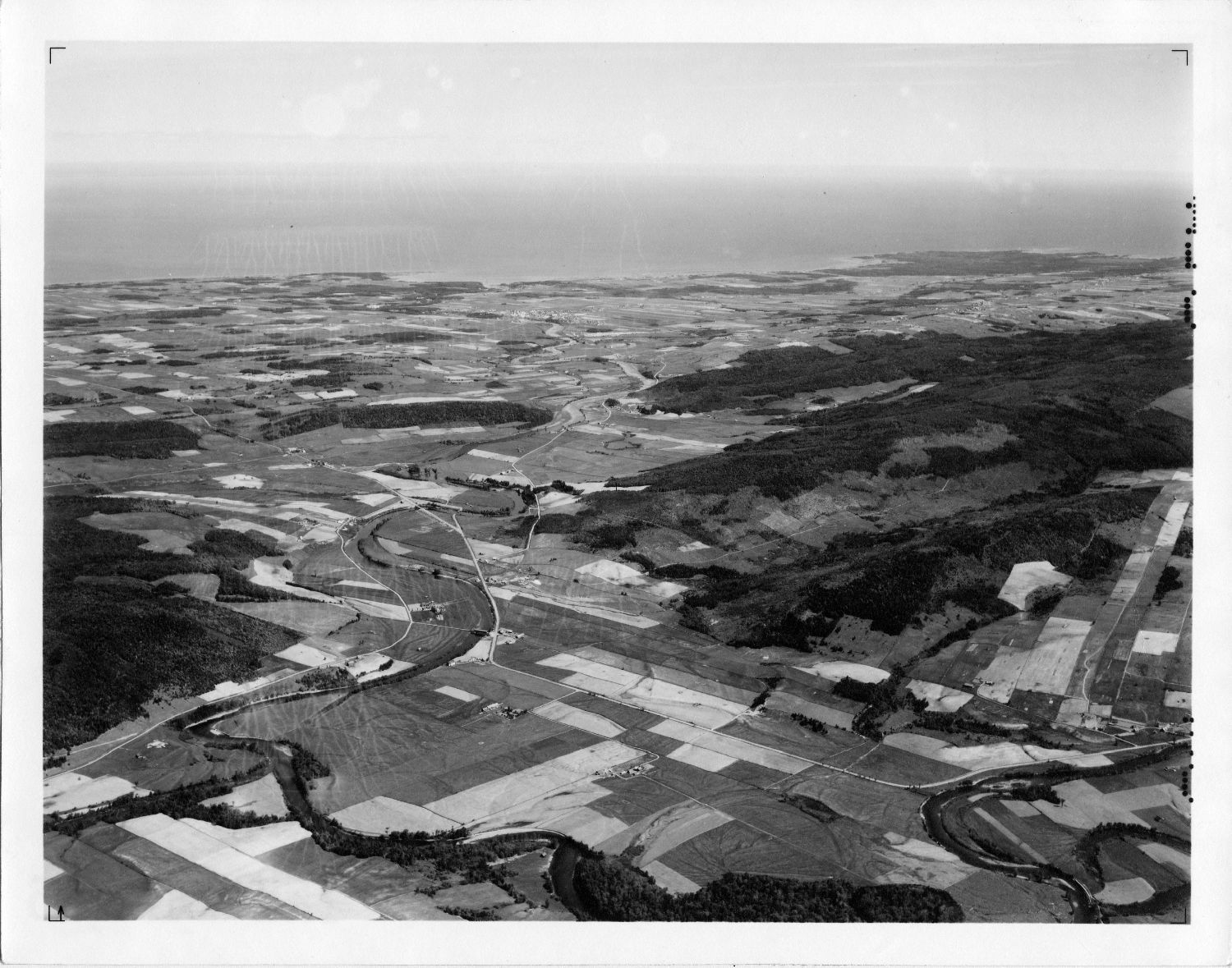

Seigneurie Lepage et Thibierge, secteur de la rivière Métis (rivière Mitis), 1938

Canadian Airways Limited

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Le territoire de Métis était divisé selon le système seigneurial. Ici comme ailleurs au Québec, cela signifiait que les fermes étaient de longues bandes d’environ 1 mille de longueur, la largeur d’un seul champ, de 350 à 600 pieds de largeur. Les lots commençaient à hauteur d’épaule de cheval debout dans le Saint-Laurent et s’étendaient vers le sud. La maison, la grange et les écuries étaient entassées près de la route côtière. Venaient ensuite les pâturages et les champs. Les forêts de peupliers, de bouleaux, de cèdres et d’érables étaient laissées intactes dans le haut des terres, fournissant le bois de chauffage si essentiel ou des matériaux pour les clôtures. Le rivage ne pouvait pas être cultivé parce qu’il était encombré de débris rejetés par la mer ainsi que de sable et de pierres non fertiles recouvertes de plantes riveraines.

Le meilleur sol était de part et d’autre du deuxième rang, plat et bien drainé. À Métis, il fut baptisé le « Rang des Écossais », en hommage aux fermiers écossais dont les terres étaient productives et prospères. Les fermes qui s’y trouvaient avaient l’avantage d’être protégées des vents violents qui soufflaient du fleuve. Presque chaque centimètre carré de terre arable était cultivé, les agriculteurs se débrouillant pour gagner leur vie en cultivant les moindres recoins.

Macnider se réserva deux parcelles de terre, un domaine à l’embouchure de la rivière Métis et un autre sur la pointe où un phare serait plus tard érigé. Il construisit de modestes manoirs sur chaque propriété. Des vestiges des fondations du manoir près de la rivière ont récemment été révélés par des archéologues. Le manoir de la Pointe du Phare fut deux fois ravagé par les flammes en 1879. Reconstruit par les Ferguson, il fut démoli dans les années 1950.