Sonner l’alarme – La corne de brume et son bâtiment

Photographie

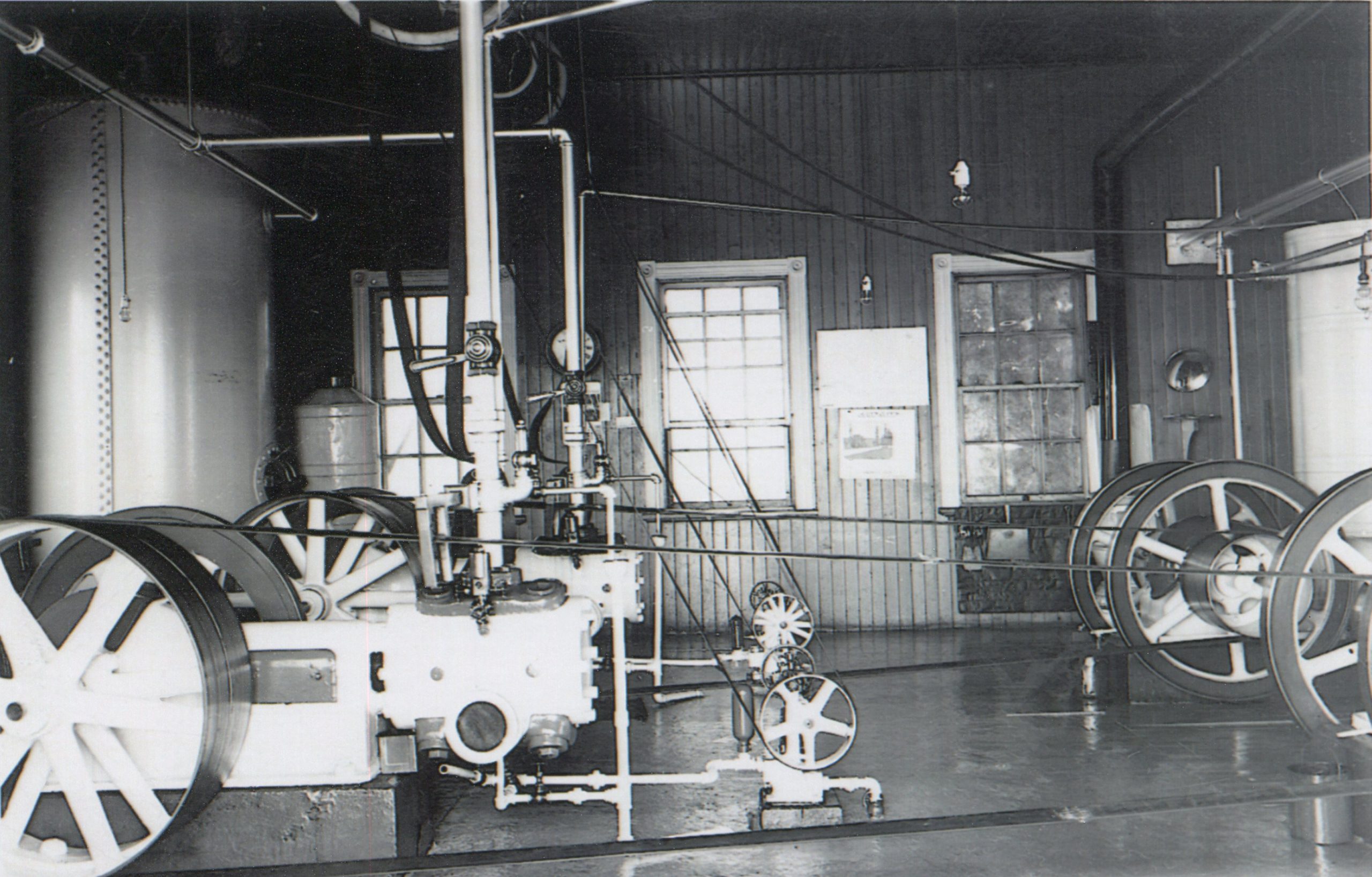

Salle des machines du phare de Métis, vers 1960

Collection privée

Le plus grand danger à la navigation sur le bas Saint-Laurent ne venait pas de la force de la mer, des rochers ou des hauts-fonds, mais bien du brouillard, provoqué naturellement par la rencontre de l’eau froide et de l’air chaud. Là où l’eau douce des rivières rejoint le Saint-Laurent, ce phénomène s’amplifie. À Métis, le brouillard entraînait une mauvaise visibilité en moyenne 1 000 heures par année. C’est du moins le chiffre qui a servi à justifier l’installation d’une corne de brume en 1918.

La corne de brume avertissait les navires de la mauvaise visibilité et les incitait à rester au large. La corne et le moteur à essence nécessaire pour la faire fonctionner nécessitèrent la construction d’un nouveau bâtiment, érigé au nord du phare. La trompette du diaphone pointait vers le nord et se situait à 28 pieds au-dessus de la laisse de haute mer. Un moteur de secours était disponible au cas où le moteur principal venait à manquer pour fournir l’air comprimé essentiel au fonctionnement de la corne de brume.

Tout comme le feu de chaque phare était distinct, chaque corne de brume sur le Saint-Laurent émettait une note différente. Le ton du signal de la corne de Métis descendait à la fin de sa longue note, permettant aux navires de se situer même en plein brouillard. Son cri distinctif se fit entendre pour la dernière fois le 1er avril 1971, avant de se taire définitivement. Tristement, l’équipement fut démantelé et enlevé.

Le bâtiment de la corne de brume fut converti en laboratoire. Il fut utilisé par des chercheurs, d’abord par le Service canadien des forêts et ensuite par des biologistes marins de l’Université Laval. Le laboratoire compense son équipement rudimentaire par sa proximité aux écosystèmes intacts des berges du phare, ce qui facilite le suivi continu du Saint-Laurent et de la santé de ses espèces marines.