Le patrimoine maritime de Métis – Les naufrages et la vie en mer

Pendant la plus grande partie du 19e siècle, si Métis a faisait les manchettes, c’était généralement en raison d’un drame maritime. Les navires qui prenaient ou livraient des cargaisons à Métis étaient mentionnés dans les journaux. Il en était de même pour les navires « aperçus au large de Métis », un fait jugé suffisamment important pour une mention dans les chroniques maritimes, les rapports de renseignements maritimes qui constituaient une section clé des journaux de Montréal, Québec, New York et Londres à l’époque.

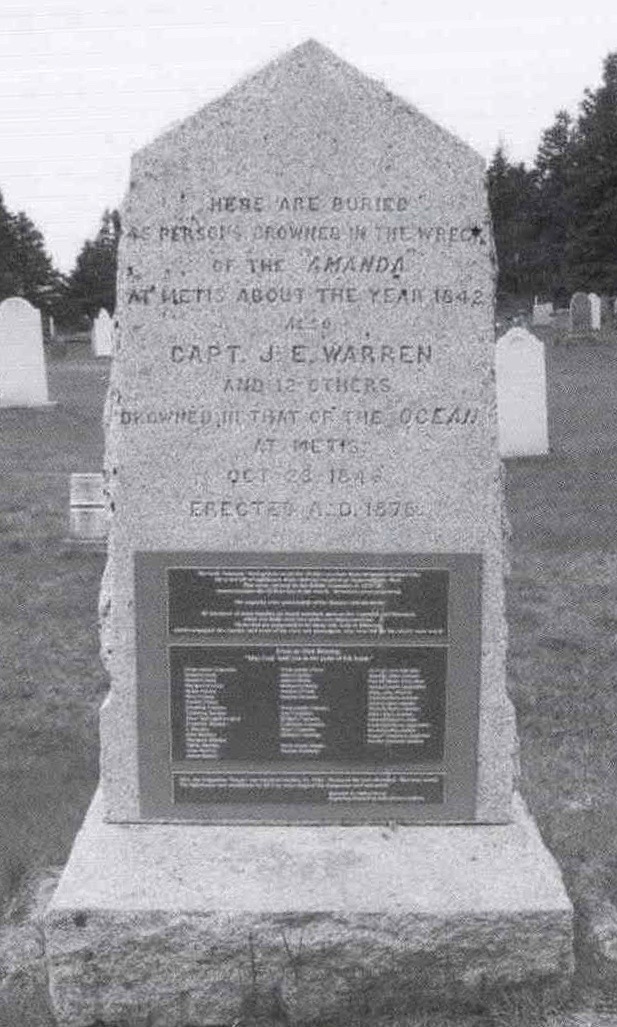

Le monument commémoratif érigé au cimetière de Leggatt’s Point rend hommage à ceux qui se sont noyés lors des naufrages des navires Amanda en 1841 et Ocean en 1846.

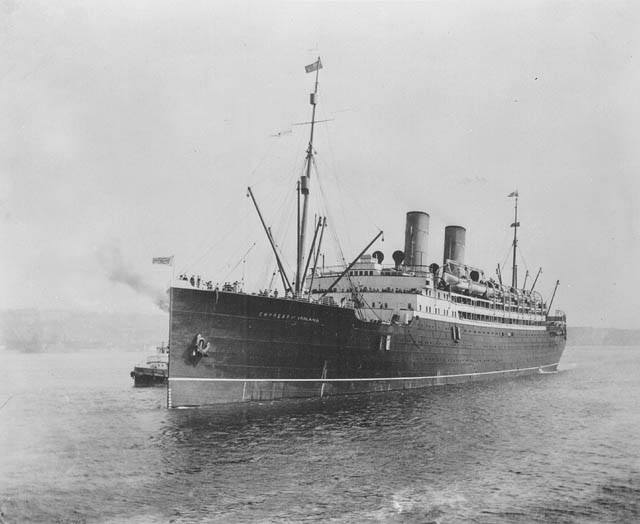

Des débris de canots de sauvetage et de radeaux provenant du naufrage de l’Empress of Ireland, la plus grande tragédie maritime de l’histoire canadienne, ont été retrouvés sur une plage à Métis.

Les naufrages étaient une grosse nouvelle. Ils faisaient la une des journaux aux quatre coins du monde. Les tristes récits détaillaient parfois la mort par noyade ou les marins gelés sur la côte déserte de la Gaspésie. Les exploits héroïques locaux étaient reconnus. La vente aux enchères des cargaisons de navires échoués remplissait des colonnes dans les petites annonces. Les enquêtes et les investigations qui ont suivi les naufrages les plus graves ont maintenu les catastrophes maritimes dans l’actualité pendant des mois. On pouvait compter sur les capitaines, les marins et les observateurs pour partager leur version des faits, écrivant pour leur propre défense dans les journaux quotidiens, alimentant l’intérêt et donnant lieu à une lecture captivante.

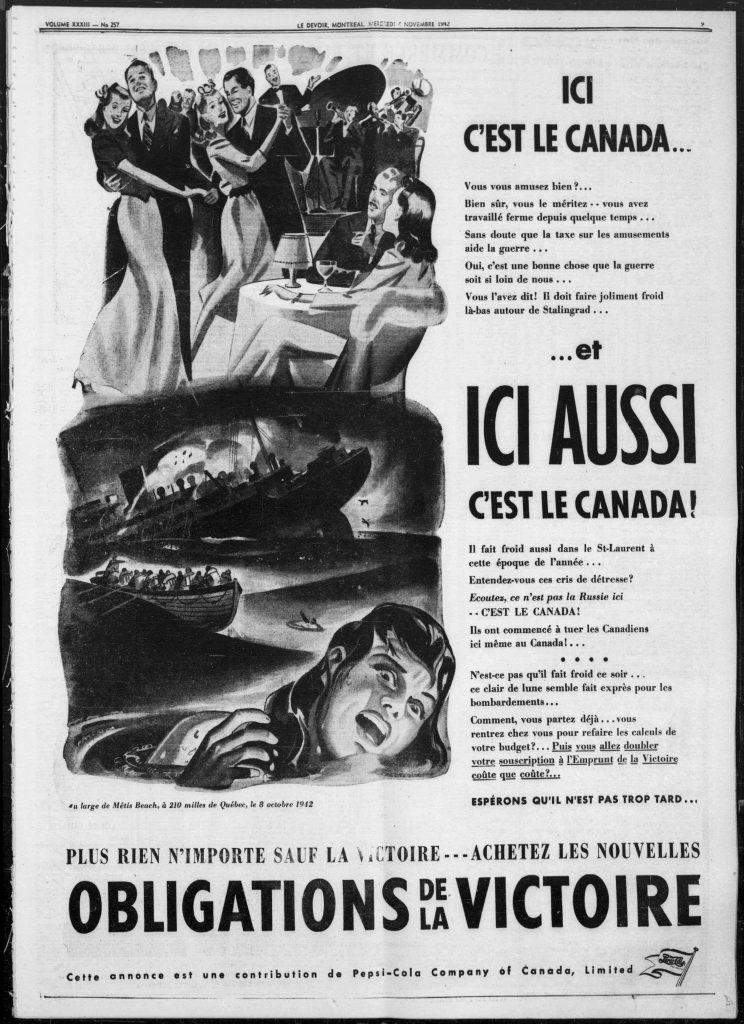

Une publicité parue en 1942 dans Le Devoir mettait en garde contre les dangers de la menace allemande, en faisant référence au naufrage du SS Carolus survenu à Métis l’année précédente.

Alors que le Saint-Laurent semble être devenu un désert maritime aujourd’hui, Métis abritait autrefois une communauté florissante de navigateurs qui gagnaient leur vie grâce à la mer. On y trouvait des pêcheurs, des pilotes, des capitaines, des armateurs, et même quelques constructeurs de navires. On y comptait même deux ou trois brigands contrebandiers qui transportaient de la contrebande et de l’alcool à destination et en provenance de l’île d’Anticosti et de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant la prohibition.

Arthur Mathewson a été reconnu pour son acte de bravoure après avoir sauvé plusieurs jeunes hommes de la noyade dans le fleuve Saint-Laurent, près de sa résidence d’été à Métis.

Dans ce milieu maritime changeant, une constante demeure : la nature périlleuse du Saint-Laurent et la nécessité de faire preuve de prudence pour ceux qui s’aventurent dans ses eaux.