Des choix difficiles

Des familles séparées

Forcés de quitter leurs maisons et dépouillés de leurs biens, la douleur de tout perdre s’intensifie encore davantage. De nombreux hommes sont séparés du reste de leur famille. Les hommes âgés de 18 à 45 ans sont soumis à du travail forcé sur les autoroutes canadiennes et dans d’autres camps de travail. Les hommes considérés comme « fauteurs de trouble » sont envoyés, avec les prisonniers de guerre européens, dans des camps tels que le Camp n° 101 à Angler, Ontario. Étaient notamment considérés comme « troubles » la violation du couvre-feu et le fait de s’opposer aux séparations familiales.

Dans l’attente d’être « rapatriée » au Japon, vers 1946, Exilés dans notre propre pays, avec l’aimable autorisation d’Addie Kobayashi.

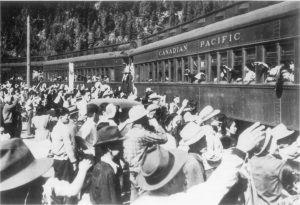

Des Canadiens japonais en partance pour prendre des bateaux qui les amèneraient au Japon, vers 1946, Exilés dans notre propre pays, avec l’aimable autorisation d’Addie Kobayashi.

Pour certains, les injustices de l’expulsion s’ajoutent à la tragédie personnelle. Le mari de Hattie Tanouye meurt soudainement d’une leucémie. Elle et ses trois enfants, tous âgés de moins de cinq ans, restent dans une ferme de betterave à sucre en Alberta. Ils vivent dans un espace exigu avec les beaux-parents de Hattie.

Sans avenir en Alberta, la famille de Hattie lui demande de les rejoindre à St Catharines. Le voyage à travers le Canada d’une mère célibataire de trois jeunes enfants en quête de travail s’avérait difficile. Elle fait le choix déchirant de laisser ses deux filles aînées avec ses beaux-parents.

C’était assez effrayant de voyager avec un bébé en couches car je ne pouvais pas faire de lessive… C’était un voyage de trois jours en train et on devait faire un transfert… Je craignais de ne pas pouvoir suivre.

-Hattie Tanouye

Elle ne connaissait ni ne pouvait reconnaître son frère cadet, qui la retrouve à la gare.

Âgé de 62 ans, M. Onodera, le père de Sally Ujiye, fut envoyé dans un camp de travail. Il n’en est jamais revenu. En ce mois de juillet, il meurt dans un glissement de terrain alors qu’il travaille sur le chantier de l’autoroute. La Commission de sécurité de la Colombie-Britannique prévoit de l’enterrer à Gosnell. Ils refusent de payer les frais de transport du corps à Vancouver pour qu’il ait de vraies funérailles. Sally leur répond alors : « D’accord, je mendierai, j’emprunterai ou je volerai l’argent nécessaire ».

Des Canadiens japonais expulsés vers le Japon après la guerre, sur le navire de l’armée des États-Unis S.S. GENERAL M.C. MEIGS au C.P.R. Pier A – Bibliothèque et Archives Canada / PA-119024.

Même après la guerre, les Canadiens japonais restent détenus dans les camps d’internement. Au cours de l’hiver 1945-46, le gouvernement les met face à un choix difficile : trouver un endroit au Canada à l’est de la Colombie-Britannique ou partir pour le Japon. Presque 4 000 personnes s’exilèrent au Japon. La plupart d’entre elles étaient canadiennes, n’avaient jamais mis un pied au Japon et ne parlaient pas japonais.

Lorsque nous sommes arrivés au Japon, notre seul moyen de subsistance était les 200 dollars versés par le gouvernement du Canada. Nous ne pouvions pas aller bien loin avec cette maigre somme face à la pénurie alimentaire et à l’inflation galopante que connaissait alors le Japon, qui essayait de se relever de sa défaite à la guerre… De nombreux rapatriés sont morts de pauvreté et de malnutrition.

-Roy Ito, Stories of my people

Visionnez ces archives vidéo de la CBC : Interview on the relocation experience for a Japanese Woman (en anglais, sans sous-titres).

(Internement des Canadiens d’origine japonaise, CBC, 1968)

Femme asiatique : Quand j’ai appris grâce à un télégramme envoyé par l’un de nos amis occidentaux, nos voisins sur l’île, qu’ils arrivaient, je suis allée à leur rencontre. C’était un bateau de l’Union Steamship appelé Chelosin. Je suis allée à leur rencontre sur les quais, et ma mère est descendue avec un énorme bouquet de fleurs que ses amis occidentaux lui avaient offert. Elle ressemblait à une mariée. Elle est descendue du bateau, mon petit frère était avec elle et mon père, et j’ai essayé de… Lorsqu’ils sont descendus de la passerelle, j’ai voulu me précipiter vers eux et un policier m’a arrêté, puis un énorme groupe de personnes, je pense qu’il s’agissait de policiers ou de membres de la GRC ou quelque chose comme ça; des gens comme ça sont allés vers la fourgonnette et ils sont montés, et ils les ont emmenés directement. Nous n’avons même pas pu, ils ne nous ont même pas laissés nous dire bonjour.

Intervieweur invisible, en fond : Et quel âge aviez-vous à l’époque?

Femme asiatique : J’avais environ seize, dix-sept ans à l’époque. Et on les a fait monter dans la fourgonnette et emmenés. Et je suis restée là et euh, je ne savais pas quoi penser. Et les gens autour de moi me regardaient et bien sûr ils pensaient : « Ce sont des criminels ou quoi? », et je ne savais pas comment réagir. Je me souviens avoir couru partout frénétiquement, essayant de trouver un fonctionnaire ou quelqu’un à qui je pourrais demander où ils allaient et comment je pourrais les voir. Et, euh, ils ont dit qu’on emmenait mes parents à Hastings Park et que…

Intervieweur invisible, en fond : C’est un hippodrome, c’est ça?

Femme asiatique : C’est exact. Et je ne savais pas comment ils allaient être logés jusqu’à plus tard, une fois sur place. Mais ils m’ont dit qu’on les emmenait là-bas et que je pourrais les voir là-bas.

(La vidéo montre l’intervieweur caucasien, puis revient à la femme asiatique.)

Femme asiatique : Je pense que c’était environ… peut-être deux semaines plus tard, j’avais essayé de trouver des moyens de les voir, mais je me souviens avoir entendu dire que nous pourrions les voir par-dessus le parc. Et environ deux semaines plus tard, il me semble, c’était une journée très froide, triste et neigeuse, j’y suis allée un dimanche, et il y avait beaucoup de monde, qui regardait d’autres personnes qui étaient à l’intérieur de la clôture, euh, enfermées à Stanley… à Hastings Park. Et c’était verrouillé et gardé, personne ne pouvait y entrer et personne ne pouvait en sortir. Je me souviens que j’ai finalement trouvé mon père, ma mère et mon frère, et tout ce que nous pouvions faire était de passer nos doigts à travers le grillage et, euh, nous toucher les doigts; c’était notre seul contact. Et quand nous sommes finalement arrivés à voir ma mère, j’ai découvert qu’ils étaient, qu’elle était, avec des centaines d’autres personnes, installée dans ces stalles pour chevaux. Et je me demande de quel genre de bâtiment il s’agissait.

Intervieweur invisible, en fond : Eh bien, je suppose que c’est l’endroit où ils gardaient les chevaux, les chevaux de course, pour l’hippodrome.

Femme asiatique : Oui, quelque chose comme ça. Et tout était froid et plein de courants d’air, et il n’y avait aucune intimité. Ma mère avait mis, euh, je pense un couvre-lit en travers de l’ouverture, et elle était sur une de ces couchettes dedans. Et elle avait… L’odeur était terrible. Ils… Il y avait une très forte odeur de cheval.

Intervieweur invisible, en fond : D’accord.

Femme asiatique : Et euh, elle avait dit… Et tous les gens autour avaient essayé de nettoyer les stalles, mais ils ne pouvaient pas passer entre les fissures des barreaux et ainsi de suite… Ce n’est pas étonnant que beaucoup de gens aient attrapé des rhumes lorsqu’ils étaient là-bas; les gens tombaient malades.

(Les angles de la vidéo et de la caméra changent ; la femme asiatique et l’homme caucasien qui l’interroge sont maintenant tous les deux dans le cadre. La femme et l’homme sont assis sur des canapés, proches l’un de l’autre, les jambes croisées.)

Interlocuteur : Comment les Occidentaux de Vancouver vous traitaient-ils?

Femme asiatique : Je pense… parmi les gens avec qui j’avais toujours vécu, je suis sûre que la plupart d’entre eux n’ont pas changé. Mais je sais que j’avais peur, en fait, de sortir dans la rue et de prendre les transports en commun, parce que c’est là que j’ai rencontré des étrangers qui, hum, m’ont fait ressentir le fait que je n’étais pas canadienne.

Intervieweur : De quelle manière?

(Les angles de la vidéo et de la caméra changent lorsque l’on se concentre à nouveau sur la femme asiatique. La caméra fait un zoom sur la femme asiatique; l’intervieweur caucasien n’est plus visible.)

Femme asiatique : Eh bien, je me souviens être montée dans le bus, un de ces bus de voyage. C’était un tramway à l’époque, et souvent une dame ou un homme s’approchait et demandait : « Qu’est-ce que vous êtes, japonaise ou chinoise? ». Et si je répondais « je suis japonaise », ils disaient : « C’est terrible ce que votre peuple fait là-bas ». Et puis, ils s’éloignaient et s’asseyaient sur un autre siège et me laissaient toute seule sur mon siège. Ou bien n’importe qui pouvait vous arrêter dans un magasin ou dans la rue et vous dire « C’est terrible ce que votre peuple fait là-bas, et vous devriez tous être renvoyés au Japon ». Et, euh, jusqu’à ce moment-là, je m’étais toujours considérée comme Canadienne, et les gens de, les Japonais au Japon, c’était « eux », EUX ils étaient japonais et moi j’étais Canadienne…

Intervieweur invisible, en fond : Bien sûr. Vous êtes née ici.

Femme asiatique : Je suis née ici et je me sentais canadienne, et je ne me suis jamais considérée comme japonaise, j’étais juste une Canadienne d’origine japonaise.

Intervieweur invisible, en fond : [indéchiffrable] ici… [indéchiffrable] un millier de Japonais qui arrivent, comment ont-ils réagi à votre égard?

Femme asiatique : J’imagine qu’ils avaient très peur. Ils ne savaient pas comment étaient les Japonais. Ils savaient seulement… Je ne pense pas qu’ils n’en aient jamais vu auparavant. Et donc, j’imagine qu’ils avaient des réticences et peut-être même peur de la manière dont ils pouvaient être, parce que tout ce qu’ils savaient des Japonais, c’était ce qu’ils avaient lu ou entendu et ce n’était pas toujours très positif.

(La caméra passe à l’intervieweur caucasien.)

Intervieweur : Oui. Qu’avez-vous fait ici à Kaslo pendant les années de guerre?

(La caméra revient sur la femme asiatique.)

Femme asiatique : Oh, j’ai enseigné à l’école du dimanche, et j’ai enseigné à l’école. Je n’étais pas une enseignante formée, je venais tout juste d’obtenir mon diplôme; je n’avais pas vraiment terminé mes études universitaires, je veux dire l’entrée à l’université. Mais les gens comme moi étaient recrutés pour enseigner parce qu’il n’y avait pas d’école pour les enfants et que les parents tenaient à ce que les enfants aillent à l’école.

Intervieweur invisible, en fond : Les écoles étaient séparées? Ils ne permettaient pas aux enfants japonais…

Femme asiatique : Tout à fait. Il y avait une école locale, mais les enfants japonais ne pouvaient pas y aller. Je pense qu’il est juste de mentionner que l’une des raisons était qu’il n’y en avait pas, ils ne pouvaient pas les accueillir; l’école était petite.

Intervieweur invisible, en fond : J’ai entendu parler d’un drapeau que vous aviez dans l’école.

Femme asiatique : *Rit doucement* Oui, mon drapeau est le drapeau canadien, euh, l’Union Jack à l’époque, et en tant qu’enseignante, j’étais déterminée à ce que mes enfants, mes élèves, grandissent en connaissant leur drapeau et en sachant qu’ils étaient canadiens, qu’ils ne devaient jamais penser ce qu’ils étaient par rapport à leur origine raciale. Et nous avions l’habitude de chanter le Ma…um, O Canada et God Save the Queen tous les jours, et j’avais l’Union Jack épinglé au-dessus du tableau dans ma classe. Et ma classe donnait sur la rue, une rue du centre-ville de Kaslo, et je pense que quelqu’un qui passait par là a jeté un coup d’œil et a vu le drapeau. Et, euh, il s’agissait d’une résidente locale et elle n’a pas apprécié le fait qu’avec mes yeux noirs, je suppose… Je n’avais aucun droit sur ce drapeau et elle m’a dénoncé à la Commission de sécurité de la Colombie-Britannique et à la GRC et a exigé que je retire ce… que l’on me demande de retirer ce drapeau.

(La caméra passe à l’intervieweur caucasien qui acquiesce, puis revient directement sur la femme asiatique.)

Femme asiatique : Et bien sûr, j’ai été convoquée au bureau et on m’a dit de retirer ce drapeau parce que, eh bien, je suppose, pour la paix? Et pour les relations publiques, je pense. Mais j’ai tenu bon et j’ai dit : « C’est mon drapeau, je suis canadienne et je ne le retirerai pas ». Et euh, je pense qu’on m’a probablement demandé de l’enlever à nouveau et j’ai dit « Non, je ne l’enlèverai pas ». Et j’ai dit : « Par quoi pensez-vous que je devrais le remplacer? Selon vous, quel est mon drapeau? Et pourquoi je ne peux pas, moi, avoir ce drapeau? ». Et il a fini par dire : « Eh bien, je pense que vous avez raison » et j’ai pu le laisser. Et il y est resté là jusqu’à la fin.

(La caméra se dirige sur l’intervieweur caucasien.)

Intervieweur : Avez-vous déjà été maltraitée, ou traitée durement?

(La caméra revient sur la femme asiatique.)

Femme asiatique : Vous voulez dire physiquement?

Intervieweur invisible, en fond : Oui.

Femme asiatique : En fait, je n’ai aucun souvenir de mauvais traitements ou… à mon égard, ou d’avoir entendu parler de mauvais traitements infligés à d’autres, mais je pense que s’il y a eu des mauvais traitements ou des souffrances, je pense que c’était plus mental que physique. Et au niveau mental bien sûr, il n’y a pas de critère pour mesurer ce genre de, euh, souffrance.

Intervieweur invisible, en fond : Mental dans quel sens?

Femme asiatique : Um, je voulais savoir ce qui se passait, pourquoi, et… Une chose dont je me souviens, c’est que je voulais rendre visite à notre ami médecin à Lemon Creek, j’ai demandé un permis pour lui rendre visite, ainsi qu’à sa famille. J’ai fait ma demande à la Commission de sécurité de la Colombie-Britannique et j’ai dû donner mes raisons et ainsi de suite. Ensuite, on m’a demandé de voir l’agent de la GRC responsable du secteur et j’ai dû refaire la même chose. Ensuite, ils devaient faire une demande à la côte, à la Commission de sécurité de la Colombie-Britannique et être autorisés par la GRC de là-bas. Et s’ils estimaient que la raison pour laquelle vous souhaitiez partir était suffisamment urgente, on vous accordait le permis, un permis de voyage. Et puis *rires*, après cela, vos ennuis commençaient.

Intervieweur invisible, en fond : Dans quel sens ?

Femme asiatique : Eh bien, après avoir effectué tout cela et attendu votre permis pendant des semaines, quand le permis était arrivé, vous deviez bien sûr aller le chercher. Et puis vous deviez dire quand vous partiez, je pense que notre autobus ici partait à 6 heures du matin, et il y avait un agent de la GRC qui attendait pour vous faire monter ou voir si vous montiez. Mais avant de partir, avant d’être autorisé à monter dans l’autobus, vous deviez présenter votre… Eh bien, je dirai simplement « je » parce que je parle de mon expérience, je devais montrer ma carte… la carte d’identité que tous les Canadiens ou Japonais ou toute personne d’origine japonaise recevaient pendant la guerre, et nous devions l’avoir sur nous tout le temps. Y figuraient notre photo, l’empreinte de notre pouce et des éléments d’identification. Et nous devions la montrer à la GRC, qui la tamponnait et nous la rendait, alors que tout le monde nous regardait. Et puis après, je vais revenir au « je », après avoir quitté Kaslo, le bus s’est arrêté… Je ne sais pas exactement où c’était, mais à quelques kilomètres de Kaslo, et il y avait une petite… comme une cabine téléphonique. C’était un point de contrôle de la GRC et le bus s’y est arrêté. Je devais présenter ma carte d’identité, la carte d’étranger ennemi, ensuite il la tamponnait et me la rendait alors que tous les passagers regardaient et attendaient. Et je me sentais toute petite, et j’imaginais que tous les passagers voulaient me demander ce que tout cela signifiait, et j’espérais me faire aussi petite que possible et je baissais les yeux ou regardais ailleurs pour que personne ne me demande pourquoi. Et puis, à Nelson, à l’entrée, il y avait un agent de la GRC qui attendait l’autobus et il me faisait descendre, il faisait la même chose, puis il demandait : « Quand quittez-vous Nelson? » et je lui donnais l’heure, l’autobus, et puis il était là pour me voir partir, il me rendait ma carte tamponnée, et ils savaient que dans tant de minutes je serais au point de contrôle suivant. Et j’ai été contrôlée tout le long du chemin jusqu’à Sulcan City ou Lemon Creek, et dès que je suis arrivée à Lemon Creek, il y avait un autre officier, j’imagine pour s’assurer que je ne descendais pas du bus quelque part et que je ne faisais pas sauter un barrage ou autre chose *rires*.

Intervieweur invisible, en fond : Je comprends que cela a pu causer beaucoup d’angoisse psychologique et mentale. Mais j’imagine qu’il doit y avoir un autre motif également : les procédures de déportation, la pression exercée sur les Japonais ici.

Une femme asiatique : C’est une de ces choses que j’aurais aimé ne jamais avoir à vivre, et pendant longtemps, très longtemps, j’en ai fait des cauchemars, je dois l’admettre. À la fin de la guerre, les personnes qui restaient en Colombie-Britannique avaient deux possibilités. Il n’y avait pas de troisième option. Soit vous signiez pour rester au Canada, ce qui signifiait automatiquement que vous deviez accepter l’un des emplois prévus, qui figuraient dans ces livres qu’ils montraient, qui étaient sur le bureau au moment où vous alliez vous inscrire. Si vous choisissiez de rester au Canada, vous deviez choisir tout de suite sur place lequel de ces emplois vous acceptiez et vous étiez immédiatement déplacé.

Intervieweur invisible, en fond : Quel genre de pressions avez-vous subies personnellement?

Femme asiatique : Eh bien, à cette époque, ma mère était à l’hôpital, je pense que je l’ai déjà mentionné, et mon père était absent, et je devais faire un choix, immédiatement. Et je ne pouvais pas laisser ma mère dans son état physique, je pensais que si la famille se séparait tout de suite, ce serait la fin du chemin pour elle. Et je n’arrivais pas à joindre mon père; il n’y avait aucune communication, aucune communication rapide comme le téléphone ou le télégramme. Et donc, nous avions trois jours pendant lesquels les gens de Kaslo pouvaient aller signer. Et je me souviens que je n’y suis pas allée le premier jour. Et le deuxième jour, évidemment, là, toutes les signatures étaient terminées le deuxième jour. Je ne m’étais toujours pas présentée, un officier est venu me voir et m’a dit : « Vous feriez mieux de venir signer, vous êtes la dernière. Cela fait plusieurs heures que nous attendons que vous vous présentiez. Vous êtes la dernière personne qui n’est pas venue signer ». J’ai dit : « Je ne peux pas. Je veux rester au Canada. Rester au Canada où je suis née, mais je ne peux pas quitter la maison en ce moment, à cause de mon petit frère, de ma mère et de mon père ». Et il m’a dit : « Eh bien, inscrivez-vous quand même ». Et j’ai dit : « Eh bien, ça ne marche pas si facilement que ça. Je ne peux pas aller à l’Est et je ne peux pas signer pour partir au Japon, parce que pourquoi renoncer à son droit de naissance, à son propre pays, pour aller dans un pays que l’on ne connaît pas? ».